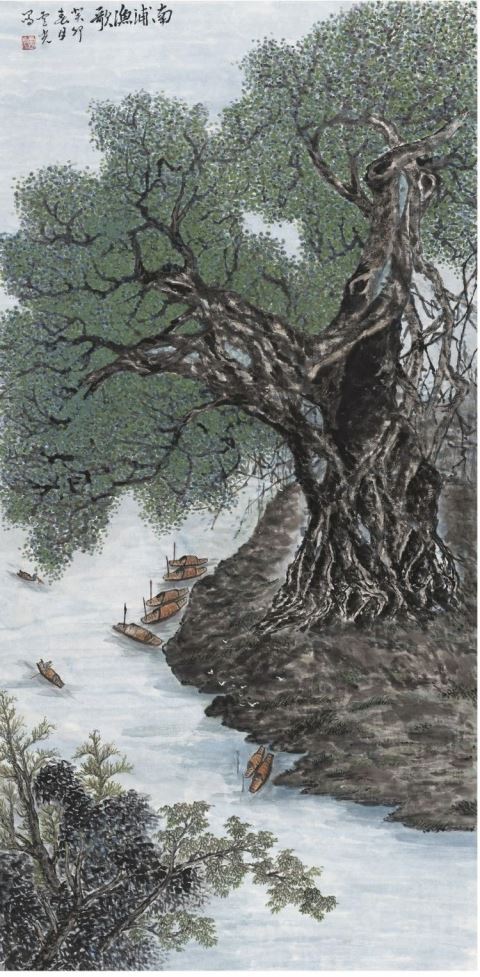

南浦渔歌。 卢 光 作

泛舟南浦泊钓鳌桥

林旭东

一片飞帆南浦游,

钓鳌故地系兰舟。

沿溪城郭青藏树,

倒影峰峦翠乱流。

半夜钟铭江上寺,

一支笛倚月中楼。

仙人已去波涛吼,

惊动潜鱼戏月钩。

——选自林旭东《绕绿书庄诗稿内集》

林旭东(生卒年未详),又名林长晖,自号白玉书案主人。揭阳人,清未监生,福建试用巡检。著有《绕绿书庄诗稿内集》。

清末揭阳文人林旭东的这首七律,宛如一幅精工绘就的揭阳人文地图,在诗意流淌间记录下古城的文化符号。诗中南浦系指榕江南河段沿岸地带,自古为水路要冲;而钓鳌桥则位于榕城西关,地处南北河交汇形成的“浮水葫芦”地貌之咽喉,自宋代以前便是连接榕江南北航运的命脉。诗人以监生身份任职福建巡检前,这番泛舟实为对故乡的深情巡礼。

首联“一片飞帆南浦游,钓鳌故地系兰舟”开篇即见时空交织之妙。“飞帆”生动再现了清《一统志》中所记载“城西二里为南北二河之襟带,当春潮逐浪,舟楫过往,似箭离弦”的航运盛况;而“钓鳌故地”则暗藏两层文化密码:既指唐代吕洞宾“垂钩直下钓金鳌”的仙踪传说,更隐喻宋代以来此地文风鼎盛、科甲蝉联的人文传统。诗人系舟之瞬间,实则是将个人情怀系于千年文脉之上。

颔联“沿溪城郭青藏树,倒影峰峦翠乱流”以双重视角勾勒古城风韵。上句以俯瞰视角勾勒出溪流沿岸的景致。城郭的轮廓被葱郁的树木半遮半掩,“藏”字用得极妙,既写出了林木的繁茂,又为画面平添了含蓄与幽深之感,仿佛其中蕴藏着无限生机。下句笔锋转向水面。青翠的山峰倒映在溪流之中,随着水波的荡漾,原本清晰的倒影被打散、重组,“翠乱流”三字精准地捕捉了光影交错、绿波奔流的瞬间动感。整联以“青”“翠”为主色调,渲染出满目苍翠的生机。岸上静立的城郭与水中流动的山影相映成趣,虚实结合,共同营造出清新生动、意趣盎然的意境,展现了大自然和谐律动的美感。

颈联“半夜钟铭江上寺,一支笛倚月中楼”转入声景交融的意境营造。万籁俱寂的深夜,钟声仿佛铭刻在时空里,随江水荡漾,传递着某种永恒的禅意;清越的笛声与皎洁的月色交融,仿佛笛声依偎着月光萦绕楼阁。这“倚”字巧妙地将无形之声具象化,平添几分孤高与缠绵。钟声沉雄,笛音清婉,一远一近,一虚一实,共同编织出空灵深远的意境。在动静相生中,夜的静谧愈发深邃;在声色交织间,人的情怀愈发超然。这既是羁旅孤寂的写照,亦是精神自由的寻觅,让读者沉浸于天地与心灵共鸣的永恒瞬间。

尾联“仙人已去波涛吼,惊动潜鱼戏月钩”蕴含深沉的历史哲思。此处“仙人”既指吕洞宾仙踪,更隐喻本土先贤。据郭伟忠先生《揭阳城坊志》记载,钓鳌桥虽历经木桥、三孔石拱桥、二墩石桥的形态嬗变,但其作为文化符号的精神内涵始终未变。末句“潜鱼戏月钩”既是江中鱼群咬月影的实景,又暗喻百姓在历史长河中顽强生活的姿态。这种将神话叙事落地为民生图景的笔法,与揭阳作为“海上丝绸之路”重要节点的海洋文化精神一脉相承。

通观全诗,诗人以舟行视角构建起立体时空画廊:纵向贯穿传说——历史——现实三层时空,横向勾连山水——城郭——寺楼多元空间。这种创作手法深得潮汕古典园林“移步换景”精髓,更暗合揭阳“三山两水一古城”的格局肌理。可以说,这首诗已然成为读懂这座历史文化名城不可或缺的文化密码。

(编辑:悦声)