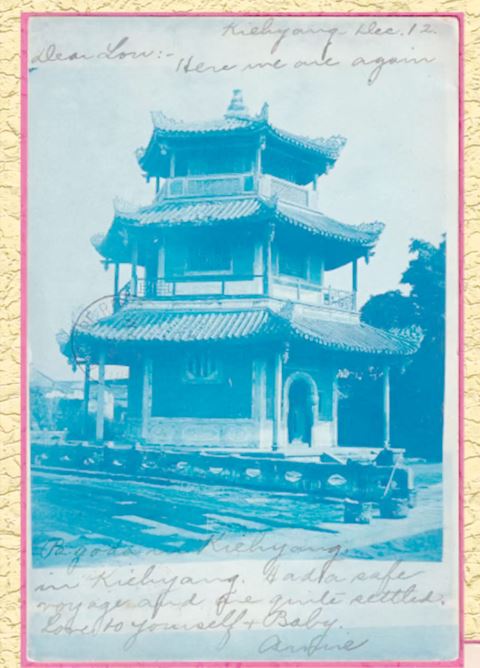

清末洋人拍摄的位于揭阳学宫左侧的奎光阁。

据我师饶宗颐先生总纂《潮州志补编·古迹志》引揭阳清代地方志记载,揭阳学宫儒学一侧在明代原建有魁星亭,至清道光年间重建后始改名为奎光阁。百余年过去,沧海桑田,历经变迁,至新中国成立后,阁顶残破,但阁体犹存,我于20世纪五六十年代入读红学小学(其前身即为旧时县学),亲睹残阁中间匾额尚刻有“奎光阁”三字,正楷端庄,清晰可见。但民间一直在口头上仍沿用旧称“魁星亭”,直至20世纪后期拆毁为止。

考奎光阁之“奎”字,原指奎宿,乃二十八宿中之文星。而魁星亭之“魁”,音、义皆与“奎”有一定的关系。但“魁”是北斗第一星,历来有“魁首”之称,具“为首”之义,故科举时代士子希望“夺魁”,金榜题名,从而令魁星成为民间信仰的神祇和崇拜的对象。

一般而言,在大型的文庙建筑群中,奎光阁与魁星亭两者可能并存。奎光阁象征文脉和知识的传承,而魁星亭更侧重于祭祀和祈福。但实际上,两者在精神上都与古代的文化教育有关,可谓是一体两面。所以,有的文庙先建魁星亭,其后重修时改名为奎光阁的情形,也是有的。比如揭阳庙学建筑群在历史变迁中,就出现过这样的情况。

据《潮州志补编·古迹志》引清乾隆刘业勤《揭阳县志》的记载:

“魁星亭在先师庙东庑后,明万历四十二年(1614)教谕周胜宗、训导温履端、姚育秀修。毁于飓。天启四年(1624)教谕姚允庄重建。清乾隆十六年(1751)知县顾彝移建敬一堂左。”

另据杭世骏《揭阳县学魁星楼记》记载,清乾隆十七年(1752)揭阳知县顾彝移建时,建筑物称为“魁星楼”,显然仍沿用旧名魁星亭,仅易一字曰“魁星楼”而已。又据刘业勤《揭阳县志·书院八景》记载,乾隆四十二年(1777),他本人在揭阳知县任上时,在榕江书院(今揭阳一中)内建置奎光楼。这种在学宫建筑群之外另建奎光楼的情况显然较特殊,说明榕江书院其时实际上已成为揭阳县的最高学府,因而受到知县刘业勤的重视。说明揭阳县于乾隆年间,学宫于县学一侧建有魁星楼,而榕江书院内则新筑奎光楼,两者异地并世而存,说明揭阳县历来有右文重教的优良传统。

但是,至清末,经过五六十年的历史变迁,情况显然发生了很大的变化。根据《潮州志补编·古迹志》引《征访册》的史料,清道光十一年辛卯(1831)在学宫左侧建有奎光阁,知县许联陞题额。这一情况显示,乾隆年间由知县刘业勤于榕江书院所建奎光楼已坍塌无存,而学宫的魁星楼在改建时已易名为奎光阁。但至道光二十年(1840)秋,奎光阁遭雷电所击损坏,翌岁二十一年重修。此事史朴的《重修圣庙奎阁碑记》有详细记述。其时史朴任揭阳知县,道光二十年(1840)正值中英第一次鸦片战争,清朝败绩。而是年秋揭阳学宫奎光阁又遭雷击,电光火石间阁顶被损坏。故知县史朴在碑文中为避“道光”年号中“光”字之讳,而把“奎光阁”简称为“奎阁”,其原因大概在于此。

据清光绪年间李星辉所纂《揭阳县续志》记载,光绪十二年(1886)揭阳文庙左侧建有“奎星楼”。但《揭阳李志·学宫新图》其后又正名为“奎光阁”,谓其“在学宫左,教谕署侧。岿然杰构,登临一览,无远弗届”。

近日,得览网上流传的奎光阁旧照一帧,照片上、下边有英文题字,显为清末时洋人所摄,有重要的参考价值。照片中的奎光阁,高阁耸立,璀璨夺目,气派非凡。说明清光绪《揭阳县续志》形容其为“岿然杰构,登临一览,无远弗届”,诚非虚言。遥想当年,奎光阁与右侧的学宫大成殿等恢弘雄伟的殿堂主体建筑互相辉映,足以令揭阳学宫的杰构甲于岺表,相信在全国范围内,除曲阜孔府外,也并不多见。于此足以表明揭阳古代学宫,确是庙学一体的典范,其巍峨堂皇的古建筑群,与右文重教的优良传统相表里,体现了揭阳古城文化的辉煌灿烂。

(编辑:悦声)