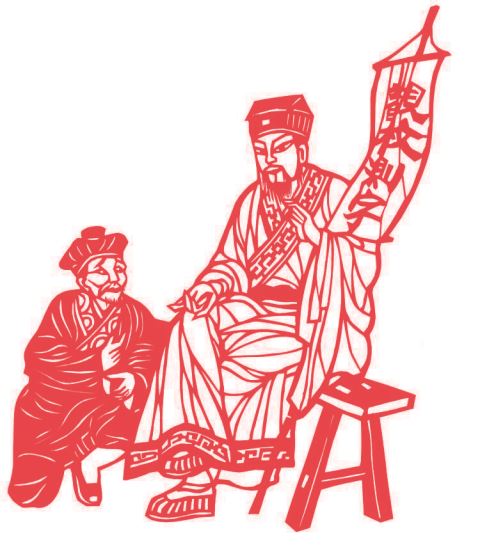

《十五贯》。黄少琼 作

《龙井渡头》。黄少琼 作

潮剧是中国十大剧种之一,已有近600年历史,素有“南国奇葩”之美誉。作为具有明显代表性的地方古老剧种,潮剧是潮汕文化的传承载体,也是联络世界各地潮人之间情谊的重要纽带。“潮阳剪纸” 根植于民间艺术沃土,在丰富多彩的题材中,戏曲人物历来就是主要表现之一,潮剧剪纸人物早已有之,并不是什么新鲜事。然而,广东省工艺美术大师黄少琼的这一系列作品却与众不同,独具一格。今日赏读的这组潮剧经典人物系列作品,是黄少琼2012年为当年于汕头举行的第四届潮剧节的献礼之作,充分展现潮剧与剪纸这两个国家级非遗项目各自独特的艺术魅力。

这组作品以大红宣纸为载体,用纤细、简朴的线条剪出人物形象,或两人一组,或多人相衬,或后面空白,或“绘”上背景;动态优美,有高有低,有站有蹲,有老有小,突出戏剧舞台上表演的人物形象和动态特征,以写实手法加以描绘,惟妙惟肖。黄少琼根据剪纸人物主要靠动态和肢体语言配合,才有感人艺术效果的特点,精心选取了家喻户晓的《井边会》《十五贯》《陈三五娘》《龙井渡头》《王茂生进酒》《柴房会》《秦香莲》《桃花过渡》《周不错》等九个经典剧目,以其中精彩的场面作为内容,反复构思,认真绘图,注意“亮相动作”与“运动动作”相融合,不落俗套,巧妙用剪,让人们一看作品的画面就知道是潮剧的那一出戏。

这幅《十五贯》作品刻画了坐在凳子上的清官况钟化装成拆字先生微服私访,一手捋着胡子,一手扳着指头;尖嘴猴腮的娄阿鼠蹲在下方,露出惊慌失措的神态。画面上通过人物的手势、动态配合,刻画心理变化,又分别用“阳”与“阴”剪,隐喻正与邪,线条与块面的处理,既使疏与密形成强烈对比,又“绘”出衣饰纹理的变化,而不是简单地用几条线来连接,妙在其中。

这幅《龙井渡头》表现的是穷书生林绍之妻美娘写下离书,回至娘家,其母贪财,四方托媒,为女另择婿。画面上其母与三个媒姨登场,媒姨在左右侧及后面,或手拿烟斗,或扭腰弄姿,其母站在前面中间对着美娘,指手画脚,花言巧语,丑态百出,生动有趣。作品以“阳”剪线条加以形态和面部表情的刻画,每个人的动作,人与人之间都有准确的视线投向,通过眼神与动作的配合,将感情的呼应展现出来,精细入微,使人物形神兼具。

《陈三五娘》一剧在粤东、闽南流传十分广泛,剧情人人皆知,作品选取陈三路过潮州,适逢元宵佳节,游街赏灯,巧遇黄五娘的情节为表现画面。陈三弯腰作揖,五娘、李姐和婢女益春形态各异,前后、正侧不一;背景衬上各种造型的花灯,渲染了潮州古城彩灯高悬、喜气洋洋的节日气氛。陈三的形象用简洁的线条描“绘”,五娘、李姐、益春的形象是“阴”与“阳”并用,外套用“阴”剪,花中有花,显其华丽;衣裙用“阳”剪,使衣饰不呆板,与陈三形成鲜明的对比,并十分巧妙地利用人物衣裙带的飘动,与花灯的垂下彩带连结,构成一个完美的整体画面。

这一组九幅潮剧人物作品构图新颖,形象突出,技法上对人物动态、面部表情、疏密处理等十分恰当,表现手法上以“阳剪”线条为主,流畅婉转,局部配以“阴剪”,并巧妙用上了剪纸艺术独有的“语言”,使其富有节奏感,充分体现出刀味和纸感。作者美术功底之扎实,剪纸技艺之精湛跃然纸上,给人以一种美的艺术享受。 2013年3月,《龙井渡头》《十五贯》两幅作品被广东民间工艺博物馆(广州陈家祠)收藏。

(作者系广东省岭南民间工艺研究院副院长)

(编辑:悦声)