●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(249)

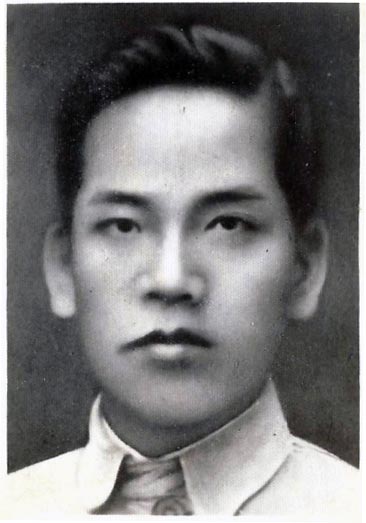

刘特慎(1920~1950)。

中山路卓厝巷口刘桐发京果铺旧址。阿 龙 摄

进贤门街道滘墘社区火烧地街九宝巷刘厝内刘特慎旧居。阿 龙 摄

描写刘特慎在台北慷慨就义的油画《碧血忠魂》。刘特正 作

中山路卓厝巷口刘桐发京果铺旧址位置图。阿 龙 制图

刘特慎烈士证。蔡穗虹 提供

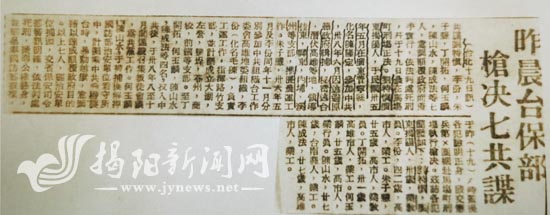

1950年11月20日香港《星岛与工商日报》剪报。蔡穗虹 提供

蔡穗虹(中)、刘特正(右)和方羽生在刘桐发京果铺旧址前。阿 龙 摄

刘特慎(1920~1950),揭阳县城人,一位在抗日战争中成长起来的爱国学生、共产主义战士,在解放战争中接受党组织的派遣,前往台湾参加台湾地下党工作,因地下党受破坏被国民党当局逮捕,慷慨在台北马场町英勇就义,牺牲时年仅30岁。

2025年白露后的一天,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到中山路卓厝巷口的中山路122号刘桐发京果铺旧址,这是刘特慎烈士的家铺,也是中共潮揭丰边县委情报联络站,刘特慎及其家人就在这间铺子里开展革命活动。我们又寻访到进贤门街道滘墘社区火烧地街九宝巷刘厝内的刘特慎旧居,去了解当年从这里走出来的爱国学生的成长历史。

爱国青年, 宣传抗日

蔡穗虹,刘特慎唯一女儿刘可璇的女儿,出生于70年代,广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司副总工程师。外公刘特慎牺牲时,她妈妈还是一个儿童,外公的事迹,她从小听外婆和长辈们讲述,留下深刻的印象。在大学毕业参加工作后,她多方寻访与外公一起战斗过的战友前辈,也千方百计跟当年在台湾血雨腥风中的幸存者后代取得联系,获得了外公较为详细的资料,在得知采访组进入南门社区后,专程从广州返回家乡接受采访。

刘特正,揭阳知名画家、特正画室创办人、刘特慎的六叔父的小儿子,两人是堂兄弟,但相差22岁。刘特正小时候见过这位堂哥,也曾在刘桐发京果铺住过一段时间,熟知旧居和联络站具体位置,专门前来接受采访组的采访。

在刘特正和蔡穗虹的带领下,我们来到进贤门街道滘墘社区火烧地街九宝巷刘厝内,这是刘特慎的出生地和童年生活的地方,1920年农历二月二十八日(4月16日),刘特慎出生于这里,父亲刘锡南,为人诚实勤俭,从事小商业。刘锡南生育两女一子,刘特慎排行老二,姐姐刘碧卿、妹妹刘文苑(刘瑛)。刘特慎的母亲早已过世,家里只有父亲及姐弟妹四人相依为命。刘锡南对子女很疼爱,虽家境不宽裕,仍竭力给子女上学读书。

1928年,刘特慎在揭阳县立第二小学(校址在韩文公祠,即今韩祠路工商银行旧址)读书,1934年升入揭阳一中学校读初中。在这所有着光荣学生运动历史的学校,刘特慎开始接触进步思想,激发起爱国热情,除在校用功读书外,还喜爱进步文学和书刊,经常阅读鲁迅文选及当时邹韬奋等编著的《生活周刊》《永生》等读物,接受爱国民主思想,燃起抗日救国的革命热情。

1937年7月7日卢沟桥事变,全国进入全面抗战时期,揭阳进步女青年郑玲(可回看本系列第60站)在汕头参加汕头青年救亡同志会后,返回揭阳筹备成立揭阳青年救亡组织。筹备活动迅速在县城及几个中学展开。在揭阳一中读书的刘特慎十分关注时局发展,立即参与到筹备活动中,在校园内外开展抗日救亡宣传。当年9月28日下午,揭阳青年救亡同志会在韩祠国民党县党部礼堂宣告成立,刘特慎是参加成立大会的40多人之一。

参加青抗会后,刘特慎的思想觉悟和爱国热情更加提高。青抗会设有总务部、组织部、妇女部和宣传部,宣传部下设读报队、歌咏队和演出队,他积极参加青抗会的宣传工作,经常写文章到街头贴海报,上街头演小品。他吹得一口好口琴,还常用口琴演奏爱国音乐配合青抗会演出队的宣传活动。

沙场参战,淬炼成钢

1938年1月28日,揭阳青年救亡同志会改名为揭阳青年抗敌同志会(简称“揭青抗”,可回看本系列第248站)。刘特慎于当年2月初中毕业,他把精力都投入到揭青抗的宣传工作上来,成为揭青抗的活动分子之一。

因刘特慎思想进步,在揭青抗工作中表现积极,揭阳党组织于1938年8月批准他加入中国共产党。刘特慎成为当时揭阳青年学生中较早入党的党员之一。

1938年下学期,由组织决定,刘特慎进入揭阳简师(校址初在北门天后宫,后迁揭阳学宫)师范班读书,与方思远、谢芳郁、余为豹一起,一面积极开展校内的学生抗日工作,一面仍继续参加校外的青抗会抗日救亡活动。同时又秘密地发展党的地下组织,至1939年初,他已是当时简师和真理中学的学生党支部负责人。

孙波(可回看本系列第142站)在回忆录《往事悠悠》中记载了当年刘特慎任党支部负责人的事实:“1939年2月,揭中、简师、真理中学的学生党员组成一个支部,支部负责人是刘特慎(简师),真中的李崇树、黄时元(仲斐),揭中是我,组织活动都在揭阳青抗会内,就是在南门街东桥巷(原)启蒙学校(旧址)。”

揭青抗的办公地点前期设在韩祠,后期改设于东桥巷原启蒙小学旧址。启蒙小学旧址与刘特慎父亲在中山路卓厝巷头开办的刘桐发京果铺距离仅170米,往返几分钟就到了。刘特慎每天在小巷中穿行于两地,开展革命活动。

1939年6月21日汕头、潮安先后沦陷于日寇之后,揭阳县工委贯彻潮汕中心县委的决定,派出党员和青抗会员以青抗会名义参加抗日随军工作队和下乡工作队,深入前线和后方,配合驻军对日作战及为开展山地农村的抗日根据地工作,宣传和组织群众。7月,“揭阳青年抗敌同志会随保安二团二营工作队”成立,队长杨世瑞。刘特慎先后参加了这支随军工作队,随国民党保安二团二营在炮台、南陇、邹堂、蕉山、华美等前线地方活动,和参加吴德昭为队长的下乡工作队到新亨、汤坑山区一带做群众工作。无论他在前线或后方,他都积极忘我地工作。随军工作队与部队官兵朝夕相处,刘特慎他们经常宣传抗日救国的道理,讲历史,讲民族气节,讲统一战线,讲军民关系,使士兵们明白自己是为保卫祖国,保卫民族而战,提高士兵们的军人自豪感和爱国主义觉悟。工作队中,刘特慎、郑志强、谢芳郁等人有表演才能,他们自编自导,演出了很多深受群众欢迎的“独脚戏”,如《傀儡皇帝》一剧,以伪满的溥仪为对象,讽刺他忘却民族尊严,成为日本侵略者的傀儡,既滑稽诙谐,又有现实意义。

刘特慎他们在桑浦山前线随军工作时,得知日寇要到蕉山、华美一带劫掠,二团二营准备前往狙击,立即争着报名当当地向导的普通话翻译员。最后,部队选定李腾驹、黄烈明、谢芳郁和刘特慎4人与当地向导一起为部队带路,随军队员每人身上带着2颗手榴弹。行动中,4人因表现勇敢,坚持与军队一起抗击日寇,获得“青抗四勇士”称号。

刘特慎由于在工作中刻苦耐劳,奋不顾身,当年冬节从前线返回县城后,得了一场大病,但他在病中仍念念不忘前方的抗日工作。

乡间教学,传播火种

1939年底至1940年初,受到国民党发起的第一次反共高潮影响,潮汕的抗日工作渐趋低潮,揭阳青抗会也不断遭受国民党的限制和压迫。县党组织决定把抗日的工作重点逐渐转向农村,调派部分有文化的党员和青抗会员到农村中小学去以教书为职业掩护,做好深入农村的扎根工作。1940年下半年,刘特慎由组织派到普宁鲤湖(今里湖)中学小学部教书。他当时还不到20岁,但由于他为人热情,书又教得好,不到半年,就在学生中很有威信,连初中部的同学和老师,也都和他很接近。教师中一个姓许的,去向普宁县教育局告密,说鲤湖中学里有共党嫌疑。国民党县教育局随后要撤换学校的教务主任。事件立即引起全校师生的不满,纷纷要求学校必须把事情弄清楚,也知道是那个姓许的在搞鬼,弄到校董会也只好支持学生和教师的意见,把教务主任挽留,而把那个姓许的撵走。在这件事件中,刘特慎在其中起着重要作用。虽然他只是小学部教师,却因此引起反动当局的注意。为保护刘特慎,1941年初,党组织决定调刘特慎离开鲤中,返回揭阳县城。其时,国民党正掀起了第二次反共高潮,制造了震惊中外的“皖南事变”。潮汕的青抗会也被迫解散,斗争形势更为恶劣。为了揭露国民党顽固派破坏抗战的阴谋,揭阳县委决定印发中共中央文件《为皖南事变发表的命令和谈话》,包括“中国共产党中央革命军事委员会命令”和“中国共产党中央革命军事委员会发言人对新华社记者的谈话”,由当时在城的党员及青抗会员利用晚上在街上张贴,还利用乔林乡元宵“烧龙”在群众中秘密投放,引起强烈反应,使国民党消极抗日、积极反共的阴谋公诸于众。

不久,刘特慎被党组织派到潮揭交界的潮阳县属芦塘乡(今汕头市潮阳区金灶镇芦塘村)小学教书,与庄修明(可回看本系列第240站)所在的揭阳县属南安小学(址在下寮村,今属汕头市潮阳区金灶镇)相连接。当时,这两个乡常闹宗派纠纷,互不团结,经过刘特慎和庄修明等人及其他同志的努力,这两个乡的学生及群众才和好起来,并且在他们的宣传教育影响下,提高抗日爱国的思想觉悟,播下红色的革命种子,为以后在这一带地区开展武装游击战争打下群众基础。

1942年“南委事件”后,潮汕党组织暂停活动,刘特慎回到县城家里,那时他父亲很需要他帮理店务,说服他留在家里,但他仍不愿意就此放弃工作,于1942年下半年仍争取到县城北关小学(初址在北门外弥陀庵,后迁天后宫)去教书。1943年又转到县城元龙中心小学(址在学宫崇圣祠)去教书。在组织停止活动期间,他坚持党的“勤职、勤学、勤交友”的指示,与当时也留在县城的方思远、庄修明、林戈等同志,以公开职业为掩护,坚持学习和交友,团结进步青年学生,秘密学习进步书刊和传阅《新华日报》,并暗中支持过简师学校学生“闹学米”的学潮,参加全城小学教师的“索薪”斗争,以及与学霸许统寿为争夺北关小学展开针锋相对的斗争。对当时化名陈庆宇,潜入揭阳简师的叛徒姚铎的阴谋活动提高警惕,密切注视,在当时与组织脱节的情况下,仍能配合组织处决叛徒姚铎的行动,保护在城的多数地下党员和进步青年免遭国民党的毒手(可回看本系列第198站“锄奸行动历史”)。

刘特慎一向爱好文学,在工作余暇常从事写作,但在当时白色恐怖的环境下很难发表。他曾写过一篇描写农民苦难生活的小说,富有乡土气息和炽热的阶级感情,可惜在当时未能发表,在后来的战乱中也丢失了,只有一些短篇和诗歌发表在当时梅县出版的《汕报》副刊上。

战场负伤,隐蔽乡下

1944年底日寇入侵揭阳县城,他到乡下隐蔽,不久即接到组织恢复活动开展游击战争的通知。他即要求入伍,直接参加抗日游击战争,被编在潮汕人民抗日游击队(后改称广东人民抗日游击队韩江纵队,简称韩江纵队),在汪硕任大队长的大北山独立大队任文化教员,后任中队指导员。他工作热情、作战勇敢,在1945年8月14日长滩村崩塘山(址在今揭西县京溪园镇)与前来“围剿”游击队的国民党一八六师战斗中负伤。

据《中国共产党揭西地方史(第一卷)》载:其时,国民党顽固派依然执行反共政策,以“维护治安”为名,派出正规部队一八六师对抗日游击区进行“围剿”,企图扼杀游击队于摇篮之中。游击队占据有利地形,官兵同心杀敌,勇敢阻击敌人。战斗从早上持续到下午5时许,多次打退敌人进攻,当晚,敌人撤退至长滩村。这次战斗,游击队牺牲7人,受伤10人左右。

刘特慎在这场战斗中负伤,被送到钱坑乡临时设立的医疗站治疗,后又转到普宁泥沟村去疗养。第二天是8月15日,日本宣布投降,抗日战争取得胜利。

抗战胜利后,中共潮汕党组织遵照上级指示精神,除韩江纵队部分骨干奉命随东江纵队北撤山东外,大部分党员隐蔽到基层中去,以各种形式分散坚持地下斗争,保存积蓄力量。刘特慎转到揭阳河婆中学(今揭西县河婆中学)去隐蔽。1946年由组织派到河内小学(址在今揭西县金和镇河内村)当校长。

据刘特慎的战友、解放后任揭阳县首任公安局长的方思远在回忆录中的记载,刘特慎虽然隐居到乡下,但父亲、妻子和姐妹都已经知晓了他是革命队伍中的一员,妻子、父亲和姐姐、妹妹都在默默地支持他的工作。他父亲所开的刘桐发京果铺,从刘特慎入党后就作为地下党的秘密交通联络站。父亲虽不是共产党员,但在刘特慎和他的革命同事的影响下,也对革命热心支持,以商店买卖作掩护,为地下党传递文件及情报,并为地下党人员作交通联络点。

由于形势的转变,潮汕党组织又处于低潮恶劣的斗争环境,党组织又提出“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机”的十六字方针,除一部分人员随东江纵队北撤之外,对部分已暴露的地下党员,分别转移到香港、南洋及台湾各地去。刘特慎于1946年8月由组织安排转到台湾去,参加台湾地下党的工作。

其时,正值暑假,刘特慎从学校回到县城与父亲、妻女团聚一小段时间,就接到党组织的秘密通知,他义无反顾地接受任务,告别父亲和妻女,踏上了新的征程。

喋血宝岛,慷慨就义

据集美大学马克思主义学院教授、南京大学台湾研究所博士后宋帮强发表于2023年第1期《上海市社会主义学院学报》上的《中共台湾省工作委员会与台中“二二八”起义》一文介绍,1945年8月,周恩来代表党中央向蔡孝乾下达了由蔡负责筹建中共台湾地下党组织的指示。蔡向中共中央华中局请调台籍、闽粤籍干部赴台工作。在中共中央华中局积极帮助和协调下,蔡孝乾先后从新四军中征调了张志忠、林英杰(揭阳县玉湖村人,今属揭西县东园镇)、林昆、洪幼樵(揭阳白塔塔北人,今属揭东区)和许敏兰夫妇、庄五洲、崔志信等8人作为中共台工委骨干,准备赴台从事革命工作。1946年6月蔡孝乾返回台湾,正式成立中共台湾省工作委员会,并担任书记;张志忠担任委员兼武装工作部部长;洪幼樵担任委员兼宣传部长。1946年4月张志忠、林英杰等人返台后,最初是张志忠到台中通过谢雪红与旧台共、旧农民组合、文协干部联系,并从中发展党员;而后张将台中地区发展党组织的工作交由林英杰去做。

刘特慎到达台湾后,由组织安排,进入台中工作组,其时,台中工作组的成员有林英杰、刘特慎、唐海光。1948年夏,中共中央上海局在香港召开了台湾干部工作会议(史称“香港会议”)后,林英杰为中共台工委机关报《光明报》主编。刘特慎则继续留在台中,与他一起在台中工作的,还有普宁泥沟(今属燎原街道)人张伯哲。不久,刘特慎被派到高雄,在潮州镇潮州中学任教员,成为高雄地区党组织的负责人之一,负责开展农民运动工作。

时为解放战争时期,刘特慎在台忘我工作,完全与揭阳的亲戚失去联系。揭阳这边,父亲等亲属却遭受牢狱之灾——1948年12月,因交通人员的联络暴露,刘桐发京果铺被国民党军警包围,刘特慎的父亲刘锡南和妹妹刘文苑(刘瑛),还有刘锡南的最小弟弟刘锡岩都被捕入狱,而刘特慎的妻女则在被拘留后担保释放,但该商铺及房屋财产都被国民党军警抄家查封,整个家庭为革命蒙受极大灾难。刘父、细叔及妹妹在党组织和亲友的多方营救下,于1949年9月解放前夕才获出狱。

10月19日,揭阳解放。刘锡南一家子盼望着儿子所在的台湾也快速解放,然而,一年后,噩耗传来,刘特慎在台北牺牲。

香港《星岛与工商日报》1950年11月20日刊登了一则19日发自台北的电讯《昨晨台保部枪决七共谍》:刘特慎等7名共产党员11月19日被国民党当局杀害于台北马场町刑场。

台湾作家蓝博洲在《苏友鹏医师》一文中写到了苏友鹏回忆当年自己跟狱友刘特慎相处短暂日子的往事——“刘特慎是条硬汉!”苏友鹏以敬佩的口吻说:“他经常安慰我,有一次,他看我吃不下饭,就劝我要多吃一点!他开玩笑地说,像他每餐都尽量吃多一点,这样,一旦被枪决的时候,他的血才能够喷到那些行刑的特务身上……”

30岁风华正茂的年龄,为着革命理想,永远定格在1950年那一年的冬天。那一段血沃宝岛的历史中,在赴台工作的今揭阳市域共产党员中,除了刘特慎外,目前资料搜集到的,还有林英杰(揭西)、张伯哲(普宁)和方弢(惠来)张奕明(普宁)夫妇,5位忠诚的共产党员,都把青春热血,倾洒在祖国的宝岛上。

因赴台属秘密工作,加之两岸隔绝几十年,烈士牺牲的具体情节还有待考证,相关部门把3位烈士的名字登记在案,没有像其他各个时期一样为革命而牺牲者公布为革命烈士。随着中共台湾组织资料的解密和台湾当局当年大肆枪决共产党员资料的公开,刘特慎等人的身份得到证实。民政部给刘特慎家属发出《烈士证明书》,追认刘特慎在解放战争中牺牲,评定为革命烈士。

人民没有忘记那些为革命抛头颅洒热血的烈士。2025年8月1日建军节当天,广州市越秀区黄花岗街道科苑社区党委联合共建单位党支部,带着鲜花和慰问品,上门看望了刘特慎、郑英略(可回看本系列第57站)两位革命烈士的家属刘可璇和郑用武。两位揭阳烈士的后代解放后因工作需要定居于广州。而刘特慎和郑英略的革命事迹,也在家乡广为流传。