●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(246)

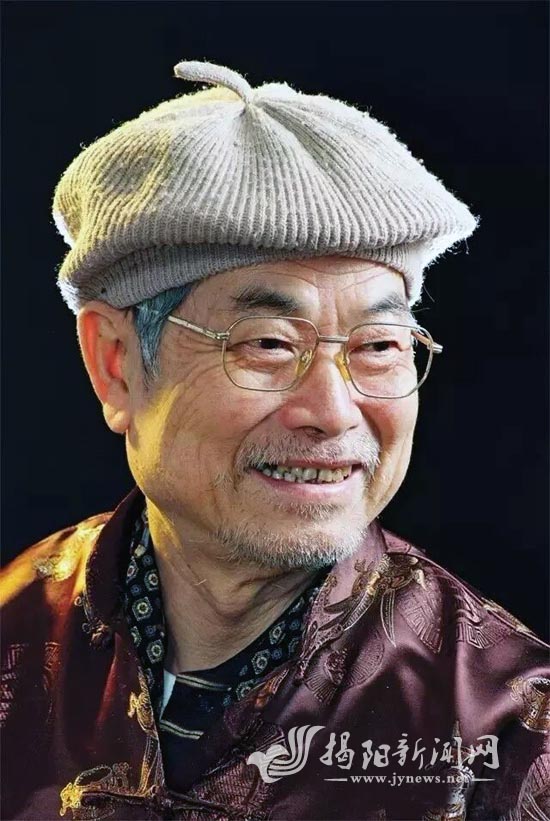

林德芝(1934~2008)。

林德芝故居位置图。阿 龙 制图

林德芝(左一)生前生活照。林 恺 提供

海棠小鸟。林德芝 作

竹虚。林德芝 作

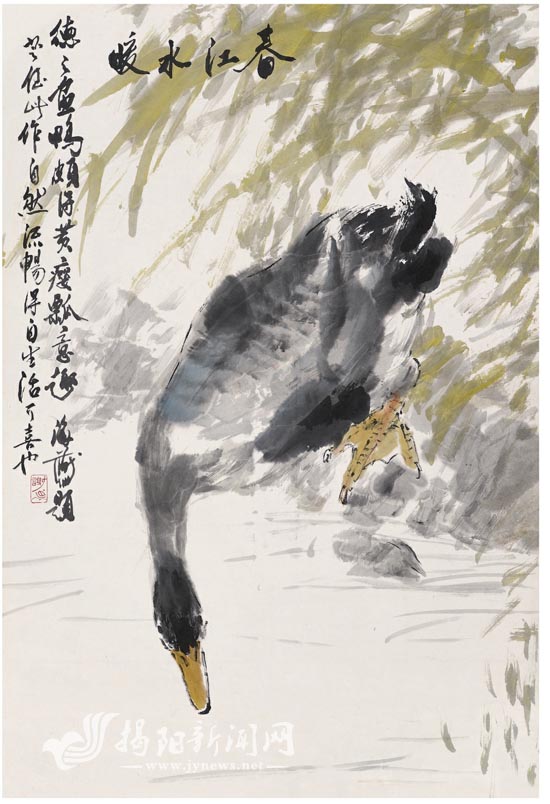

春江水暖。林德芝 作

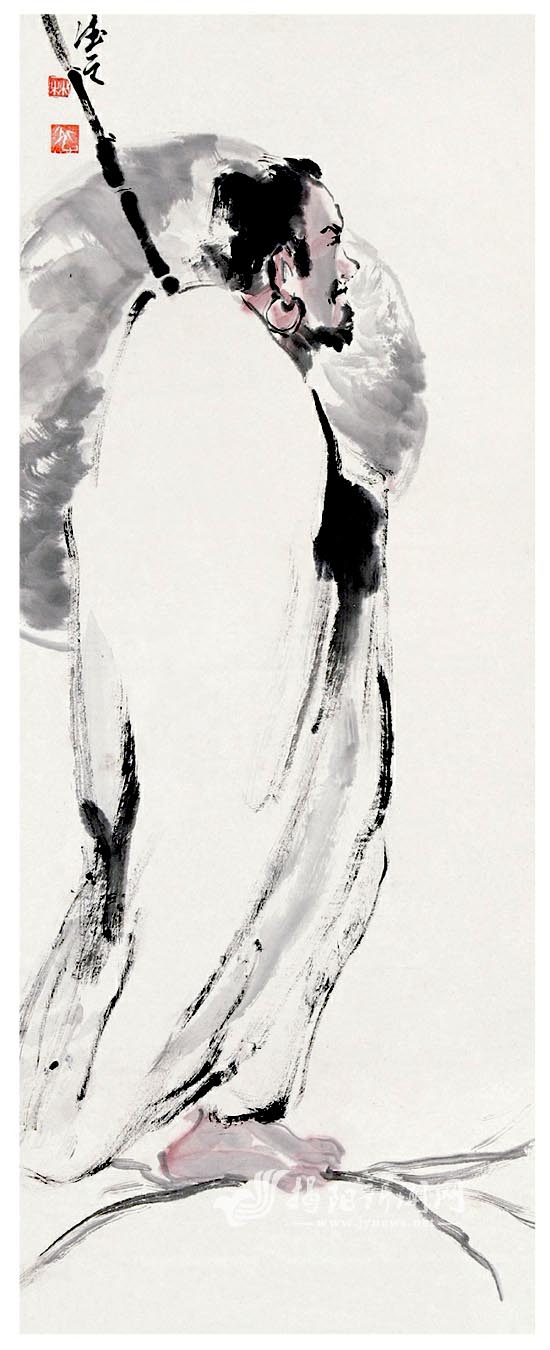

达摩渡江。林德芝 作

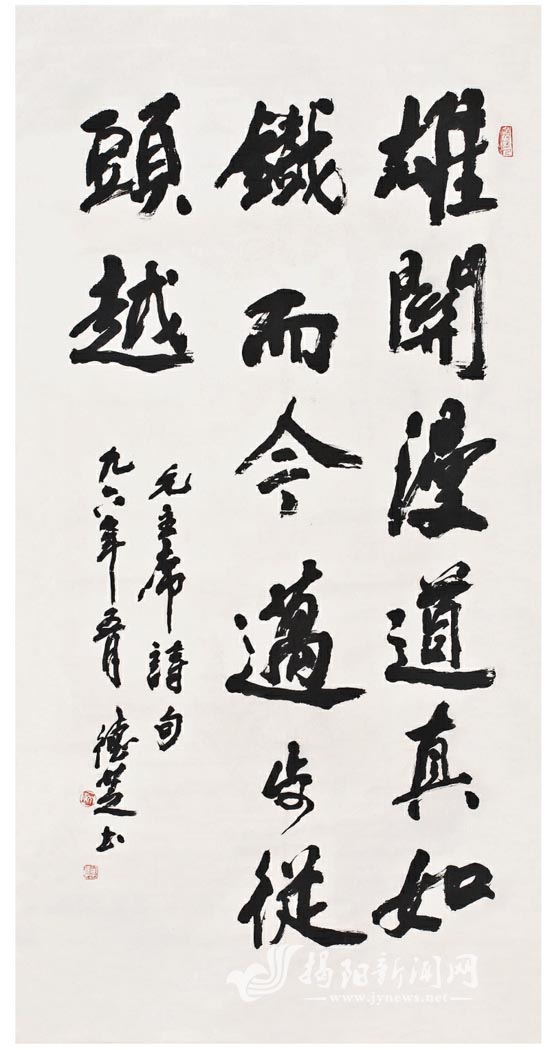

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。林德芝 书

林恺(左)在林德芝故居前接受记者采访。阿 龙 摄

在粤东文化的瑰丽画卷中,揭阳以其独特的潮汕风情和深厚的人文底蕴,孕育了无数艺术英才。其中,画家林德芝(1934~2008)便是这片文化沃土上一位以传统笔墨诠释时代精神、以丹青绘就乡愁的杰出代表。他深耕中国画艺术数十载,以其独特的艺术语言和深厚的文化情怀,成为揭阳乃至岭东画坛备受瞩目的艺术家,曾担任国际潮汕书画总会揭阳分会、揭阳潮汕书画研究会顾问,积极参与地方文化建设,推动潮汕书画艺术的传承与发展。

2025年夏,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组在林德芝儿子林恺的陪同下,来到其位于榕城区进贤门街道店马社区曲尺巷的故居,探访这一艺术名家的从艺之路及其艺术成就。

中西融合,筑基艺途

林德芝,1934年出生于揭阳榕城,自幼受潮汕文化熏陶,对书画艺术产生了浓厚兴趣,早岁得洪自强老师启蒙,开始学习西画,逐步掌握西画的构图、透视、空间和色彩理念,奠定其美术造型基础。后得岭东名家林受益、刘昌潮、林逸诸位先生的指点教导,加之时任南京艺术学院副院长谢海燕教授为林德芝的表叔,经常给予林德芝鼓励和指导,使其绘画技艺突飞猛进。

因西画较有实用性,可用于文化宣传,又因林德芝西画基础扎实,遂进入揭阳县宣传文化部门工作,进行美术创作及电影宣传工作。1958年,岭南画派大师黎雄才来到揭阳取景写生,在县宣传文化部门的要求下由林德芝负责招待,带着黎雄才先生在揭阳大地四处写生,期间,林德芝饱览揭阳各地风光,又得黎雄才先生指点,获教良多,艺事日进。

之后,林德芝专攻国画与书法,其恪守“外师造化,中得心源”的理念,从石涛、八大山人、吴昌硕、黄宾虹、刘海粟、朱屺瞻诸位大师的作品中吸取养分,潜心揣摩,又从大自然中积累素材,博观约取,积健为雄,并偶参西法,使得国画技艺日渐精进,既强化了国画笔墨的结构性,又丰富了画面的色彩体系和光影氛围,同时也革新了传统的构图和形式语言,让作品快人心目,有自己独特的风格。

画路宽广,风格鲜明

林德芝绘画的艺术风格融合中西,博采众长,作品题材广泛,涵盖山水、花鸟、虫鱼、走兽与人物,下笔大胆豪壮,造型简括,浑然天成,既保留了传统中国画的笔墨韵味,又融入了现代审美意识,形成了“清雅中见厚重、细腻中显磅礴”的独特风格。

林德芝山水画笔墨浑厚而灵动,晚年作品尤显“返虚入浑”之境,如20世纪80年代创作的《武夷山水写生》既融合了传统山水画的笔墨精髓,又通过写生观察注入现代视觉经验,灵动地展现了闽地山水的雄秀气象。花鸟画以写意见长,用灵动的线条和温润的色彩捕捉自然之趣,如《海棠小鸟》以淡墨写枝、胭脂点蕊,小鸟顾盼生姿,栩栩如生,展现生命活力;《春江水暖》则以简笔勾勒江南春色,留白处尽显诗意;《清供》则通过蔬果、文房的组合,传递文人雅趣。人物画则取材广泛、内涵深远,如《达摩渡江》将传统禅意题材与个人艺术语言深度融合,通过苍劲的笔墨、凝练的构图和深邃的意境,生动地刻画了达摩作为弘道者的坚毅、孤高与智慧。

林德芝作品富有独特风格,还在于他擅以书入画,其于书法用功颇勤,昔岁丰腴通畅得自赵松雪,中岁雍容自在乳法颜平原,并旁兼汉魏碑版,晚岁书风苍浑郁勃,闲静大度,兼容李北海之雄强与刘海粟之洒脱。林德芝主张“书至画为高度,画至书为极则”,其作品融金石气韵与文人意趣于一体,于凝重中透露出灵动气韵,真正实现了“技道合一”的艺术境界。

评论家杨仰秋盛赞林德芝对自己艺道的把握始终一以贯之,从不动摇,其作品笔精墨妙,有着强烈的形式美感,外喧内寂,造型烂熟,线迹浪漫如草,洋溢着感性生命的情趣,气韵弥漫,元气淋漓。谢海燕称林德芝“用笔有意到笔不到之妙,出自生活,可喜也。”

深耕不辍,誉满粤东

林德芝不仅是一位艺术创作者,更是一位艺术传播者,他长期投身揭阳美术教育事业,曾任榕城镇及渔湖地区一些学校的美术教师,并从事文化宣传工作,将艺术教育与美术实践紧密结合,通过系统的教学,将融合中西的艺术理念和扎实的绘画技艺传授给下一代,培养了一批本地艺术人才。

林德芝的艺术创作深深扎根于揭阳的地域文化,作品中不乏以潮汕民居、榕江风光、民俗活动为题材,数十载如一日,坚持用手中的画笔描绘家乡风物,以恬淡而深情的笔触,诉说着对这片土地最深沉的爱。

1969年7月28日,太平洋第三号台风在汕头登陆,引发了“7·28牛田洋特大风暴潮”,造成了巨大的损失,林德芝作为“老三同户”(即60年代“社会主义教育运动”时期,从机关单位被下派到农村基层,与农民“同吃、同住、同劳动”的工作队成员),正在地都工作队工作,发生灾情后,他迅速加入台风灾后救援工作,期间与当地村民建立了深厚的友谊,这一特殊经历深深刻在林德芝的心中,他有感而发,创作了国画作品《老三同户》,生动展现干部与农民之间在共同劳动中建立的质朴情感,捕捉那份由时代赋予的、略带艰辛却充满理想主义的基层生活气息。这一幅作品一经问世,引起了强烈的集体记忆与情感共鸣,颇受艺术界人士关注,遗憾的是,这幅作品后期因故遗失。

80年代初,文化艺术领域开始复苏,社会对知识和艺术的需求空前高涨,各地纷纷开办各类业余学校、夜校,以满足广大职工和青年对文化学习的渴望,彼时,揭阳县总工会顺应形势创办艺术夜校,特聘林德芝任夜校美术教师,教授学生美术基础理论知识和基础绘画技法,期间他与夜校学生相处甚欢,培养了一批美术人才和爱好者。

林德芝毕生执着于书画艺术,深耕不辍,最终成就斐然,誉满粤东。他扎根于潮汕文化沃土,承继传统又自出机杼,其艺术造诣与人格风范深受推崇,成为揭阳乃至粤东地区近现代书画史上一位标志性人物。1987年,林德芝与潮汕大写意名家李开麟合作《铁骨寒香》,李开麟绘白梅,林德芝补红梅并题跋,成为潮汕艺坛佳话。

2008年,林德芝在榕城辞世,享年75岁。2009年,由其子林恺主编的《林德芝书画选集》由中国文联出版社出版,收录作品涵盖林德芝不同时期创作,系统呈现其艺术脉络,为潮汕艺术史留下了珍贵的视觉文献,成为研究揭阳近现代书画发展的重要资料。

2018年国庆,为纪念林德芝先生逝世十周年,揭阳举办了《林德芝林恺书画联展》并出版作品集,展览盛况空前,好评如潮。

淡泊守真,不慕浮华

淡泊守真是林德芝艺术人生的真实写照,也是其人格魅力的核心所在。站在位于榕城区进贤门街道店马社区曲尺巷林德芝故居前,其儿子林恺驻足凝望,回忆起在这一方小天地里,父亲如何日复一日地与笔墨为伴,构筑起一个纯粹而丰盈的精神世界。

林恺告诉记者,父亲林德芝性格平和率真,幽默乐观,他不求闻达,不慕纷华,与人为善,怡然自得,喜结交书画界师友,常常邀请同道好友在故居闲室探讨艺术、切磋技艺,白丁、林受益等名家都是父亲座上熟客。“父亲从不以书画家自居,但他却是一个视艺术为生命的人。”林恺说,父亲数十年寄情于丹青翰墨间,尽精微而致广大,师造化而得心源,在笔墨挥洒中得散虑逍遥之乐,并把这种快乐通过作品传递给他人,从不计较功利。待师友,他温煦如春,对儿女,他行无言之教,赢得了大家的尊敬爱戴。

自小,林恺便在父亲及其好友身旁帮忙磨墨理纸,耳濡目染下也对书画产生浓厚兴趣,并在父亲及丁逸史、郭笃士、白丁等名家的悉心教导下,书法从欧体、赵体入手,兼学汉魏碑刻,形成寓静于动、藏秀于雄的风格,国画则以文人画见长,追求诗画交融的意境,成为揭阳书画界名家,历任揭阳市书法家协会副主席、揭阳潮汕书画研究会副主席、揭阳市青年书法协会会长等。

林德芝笔名“竹园”,晚年别署“竹虚”,取竹之高洁虚怀之意,更注重书画中“空灵”境界的参悟,他虽偏居一隅,却始终厚积薄发、淡泊自守,其作品空灵澄澈,笔墨间充满了对生活的热爱、对传统的敬畏以及对生命的感悟,深得传统文人画精髓。他虽极少自我宣传,却以大量佳作和教学实践,为潮汕近现代书画史留下宝贵遗产。

“父亲常说,笔墨之道,贵在守真。”林恺翻阅着《林德芝书画选集》,看着父亲一幅幅珍贵的墨宝,语气中充满敬仰,“父亲从未将艺术视为求取名利的工具,而是作为安顿自我、表达生命的修行。即便后来声名渐起,他依然最喜欢待在这个朴素的空间里,于墨香中寻得内心的宁静与富足。”

在喧嚣的时代里,林德芝始终保持着一位艺术家的本真与宁静,他的人格与画格高度统一,如同他所描绘的墨竹,挺拔而中空,坚韧而谦逊,赢得了业界内外的广泛敬重,也为后辈学人树立了德艺双馨的典范。