●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(242)

店马鸟瞰。郑楚藩 摄

店马社区位置图。阿 龙 制图

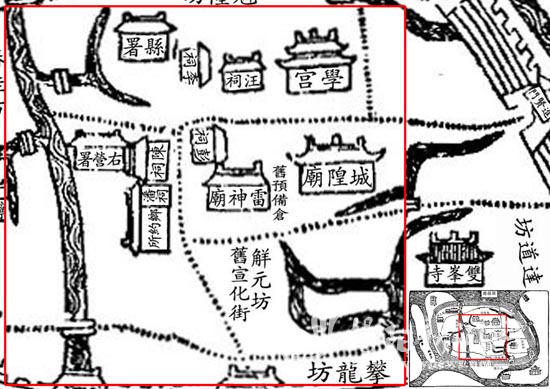

清乾隆《揭阳县志》城坊图中的“解元坊”。阿 龙 截图

思贤路中段,曾名店街、店马路。郑楚藩 摄

修缮中的城隍路。郑楚藩 摄

店马社区居委会。阿 龙 摄

记者采访店马社区党委书记、居委会主任姚文生(左)。蔡婷婷 摄

从双溪明月公园出发,沿南河北绿廊西行20.807千米,来到望江北路中山路口,折中山路往北行走298米到达东桥巷口,就来到中山街道店马社区境内。2025年季夏,记者一行走进店马社区,这是我们“行走绿廊,感受水城文化”系列报道经过的第79个社区(村),也是进入中山境内的第3个社区。

店马社区位于中山街道中西部,东邻东门社区,南接南门社区,西与西马街道滘墘、北市社区以南窖、北窖溪为界,北与永革社区相交。辖域面积0.12平方千米,常住人口800人。

揭阳县城最早形成的街区

店马地域,秦汉时期属古揭阳县管辖。东晋咸和六年(331),将揭阳县分设为海阳、潮阳、海宁和绥安4县,店马地域属海阳县。南宋绍兴八年(1138)复置揭阳县,店马地域位居揭阳县渔湖都极西地区,为玉窖村所在地。绍兴十年(1140),县治定于玉窖村,店马地域遂成为新县城中心地带,县署临时办公地设于玉窖村地势最高的地方,称高地,在建成街区后,当地群众乃将之字形的小巷命名为高地巷。县治迁来的当年,随即在高地东侧兴建学宫。

玉窖村原为一个渔村,村里当有集市。在设为新县城之后,县署前和学宫前就逐渐热闹起来,来县署前和学宫前摆摊设点做生意的增多,不久就形成县城的一个重要集市,学宫前的大街,就被市民称为学前街,而县署前的大街,因有诸多的店铺做生意,便被称为店街。尔后,店街往西拓展,一批批店铺在大街南北两侧建起,较大的店铺有顷丝坊,市民因此称为顷丝街。再往后,顷丝街直抵玉窖溪,架设新桥通打铜街,因是店街向西延伸至玉窖溪的大街,人们便将其称为新街,新架设的桥也因此被称为新街桥。

清乾隆《揭阳县志》“城坊街巷”载县城12条街巷中,有学前街和新街,但没有店街。推断起来,当是来到清代,学前街的名气较大,店街被涵盖到里头去了。但即便没有把店街记载在县志里头,市民还是口口相传店街的名字,直至民国年间。

学前街、店街和新街,作为宋元明时期揭阳县城最早建成的东西走向街路,原宽2~4米不一。1928年,店街与学前街扩筑为宽10米道路后,合并改名为店马路。新街同一时间也扩筑为宽10.35米道路,同样改名为新马路。

20世纪五六十年代,进贤门至学宫前的店马路东段,将南侧的高厝池溪填为下水道,将路面扩筑为宽18米的混凝土路,并重新命名为进贤门路。

2002年,揭阳市政府重新命名一批市政道路,将进贤门路、店马路和新马路合并,命名为思贤路。思贤路的东段,为永革和东门社区分界线,中、西段则为店马社区辖域。

揭阳县城的中心区域

自南宋绍兴十年(1140)县城落址玉窖村开始,店马地域就是县城的中心区域。

依历史上大多县城的建设惯例,一旦设为县城之后,就会筑起城墙,并至少有东西南北4个城门的建造。据1990年《榕城镇志》载:“至元十五年(1278,即南宋端宗景炎三年),文天祥率宋军奔榕城,元兵穷追至此。民助文抗击。城破,元兵毁学宫,纵火焚城,屠杀3日,尸积如山,全城仅存6户8人。”从“城破”“焚城”的叙述看来,南宋揭阳县城当筑建有城墙的,城墙毁于宋末元初。

元初政局稳定后,统治者重建了城墙,据清乾隆《揭阳县志》载:至正十二年(1352),县治筑土城周800余丈,环县衙建内石城(即今禁城——本系列第26站有详述)周200丈。

依这个记载,至元代形成的周800余丈,便是其时的城区规模。这个规模究竟从哪儿到哪儿呢?地方史书没有载述,但因为禁城从元代至今,区域保留得较为完整,内城“周200丈”和土城“周800余丈”的数据,正好让我们可以测算出土城的大致范围:内城和土城其实就如两个同心圆,县城辖域就于土城之内,县署范围则在内城之中。外圆周长比内圆周长多4倍,外圆的半径为127.4丈,而内圆的半径则为31.8丈,这个同心圆的外圆半径就只在内圆半径上向外延伸出95.6丈,也即只多出两倍距离而已。照这样的半径推断,元代土城墙内的范围,大致就是沟仔墘街-北马路-东风河-城隍路-玉窖溪围起来的范围。而这个范围,就是今天的中山街道中心地带(可回看本系列第43站“中山街道”)。这个范围,大概今店马社区占了2/3,永革社区占了1/3. 2024年孙昌麒麟著《玉带萦瓠——揭阳古城形态深化》一书,推算了元代城墙位置,大致与我们的推算接近,只是东城墙在学宫东侧,而没有延伸至东护城河。

明太祖洪武元年(1368),明朝建立后,政局趋稳,揭阳县城人口逐渐增多,经过近百年的繁衍生殖,迁入县城定居的人越来越多,县城也向东西南北4个方向拓展。天顺五年(1461),县城重垒起新城墙。这次垒筑起来城墙,奠定了县城近500年的城市格局,基本上就是民国二十七年(1938)拆除城墙后形成的环城路范围。

清初,县城人口增多,统治者将县城划为7坊,建立起基层管理机构。店马地域,建为解元坊。据1990年《榕城镇志》载:顺治朝(1644~1661)初叶,在城建置7坊,计:魁隆、朝天、椿桂、攀龙、解元、魁元、达道。坊的建制,大致类似于今天的社区居委会。

解元坊名字,取自科举制度中乡试第一名“解元”,也多对读书人的通称或尊称。县城7坊所取名字,都有积极向上愿景。

在《榕城镇志》的《清代揭阳在城(榕城)七坊区域及保甲数简表》上,解元坊的管辖区域为:县衙以南至宣化街(今中山路)东桥巷口,学宫前以南高地、巡司巷、起凤亭至店街,及城隍前后、观音仔街至车公桥以南一带。坊址设于城隍前谢家祠,有保甲数42甲(保甲,类似于今居民小区)。据此,解元坊便系县署驻地。

文物密布的文化街区

店马地域,自南宋至1991年,一直为县署(县政府)所在地,因而,一大批重要的文物保护单位,就落在辖域内。

在宋代县署范围内垒起的元代内城墙,600多年来屹立不倒,成为揭阳重要的文物,被列为省级文物保护单位。而禁城内的揭阳县衙旧址,包括红砖楼、考院、中山公园旧址等,也被列为市级文物保护单位。

创建于明洪武二年(1369)的揭阳城隍庙(可回看本系列第224站),是广东省内现存最大规模的同类古建筑,1989年被广东省人民政府公布为第三批文物保护单位,2019年10月被公布为第八批国家重点文物保护单位。揭阳城隍庙建筑融合了明清建筑风格和潮汕地方传统工艺特色。而揭阳城隍庙会民俗活动,因影响深广,也被列为市级非物质文化遗产。

坐落于原揭阳县署门口东侧的揭阳县商民协会(可回看本系列第28站)旧址,始建于1924年,是大革命时期革命群众活动的一个重要场所。当年,中共党员杨嗣震、朱希博等在揭阳发起成立革命群众组织——揭阳县商民协会,其宗旨是联合团结全县中下层商民,与富豪把持的县商会对抗,以配合本县的革命运动。随着会员的不断壮大,该会集资在考院东侧买地建房,作为会址。1925年,国民革命军第一、第二次东征,驻军揭阳,周恩来在商民协会演讲和接见群众代表。1927年9月,南昌起义部队挺进揭阳,总指挥部设于该会,周恩来、贺龙、叶挺、彭湃、郭沫若等在此召开部署汾水战役作战会议。商民协会是揭阳县第一个革命群众组织,会员后来大多被吸收为党团员,政治基础较好,彭湃、杨石魂等中共地方领导人到揭阳指导工作时常住宿于此。这个承载革命活动的小楼,被公布为市级文物保护单位。

坐落于史巷横街的秋园学苑,是民国揭阳人姚梓芳的私家园林。姚梓芳是民国时期潮汕有名的桐城派古文学家,曾师从名家吴道镕、康有为、林琴南等人。清光绪三十三年(1907),被授以师范科举人,官法部主事。入民国,历任暹罗华侨宣慰使、全国烟酒驻沪办事处督办、浙江道尹等要职。晚年应陈济棠之聘,任广州学海书院教授。该苑原是清代潮州镇右营游击衙门,1913年,被官府拍卖,1925年,姚秋园承买其地,改建为姚氏学苑,设古典文学专修班,授徒讲学。1927年9月26日,姚氏学苑接待贺龙、叶挺、刘伯承等多名南昌起义军领导居住。

位于思贤路西段南侧的魏启峰批局(可回看本系列第90站),是近现代潮汕地区较有影响力的批局。其创始人为揭阳渔湖人魏福罗,原来商号是“森峰启记”。至其子魏履巧主持批馆业务时,才改名为“魏启峰批局”。1912年,魏启圃、魏启和兄弟将在汕头的批局移到揭阳县城新马路,购地建造批局。抗日战争期间,潮州、汕头等地沦陷,魏启峰批局利用“东兴汇路”,为潮汕地区侨属争取到大量海外华侨的汇款。在100多年的时间里,魏家6代人秉持守信重诺宗旨,把一封封家书连同一笔笔批款送到侨眷手中,一笔不漏、分文不差,并通过多种创新经营,使整个侨批汇寄体系完整而缜密,保证批银的安全寄送。同时,批局急侨眷之所急,常常为华侨垫付批款,还不畏艰难险阻,在抗战时期加入了“东兴汇路”,在战乱中保证万无一失地将侨批送达侨眷手中,拯救了万千侨眷的生命,深受海内外乡亲的信赖和赞许。不仅如此,魏启峰批局还有满满的家国情怀,在国家危难之际,主动捐赠钱物支持国家。

此外,店马地域还有揭阳青年抗敌同志会等一批革命旧址,以及历史名人故居。这些革命旧址和历史名人故居,为店马地域写下了一个个精彩动人的革命故事,留下了珍贵的地方人文历史。

从解元坊到店马社区的沿革

自南宋复置揭阳县后,店马地域为县署所在地。清代至民国初年,为解元坊建制。民国二十一年(1932),将7坊改建为10镇,解元坊改建为解元镇。据1990年《榕城镇志》载,解元镇有里(类似于居民大组)22、邻(类似于居民小组)160,镇公所仍设于城隍前谢家祠。

民国三十一年(1942),县城10镇合并为6镇,解元、攀龙两镇合并为元龙镇。第二年,又再恢复为10镇,店马地域仍为解元镇。民国三十三年(1944)春,再度将10镇合并为6镇,店马地域属元龙镇。

中华人民共和国成立后,1949年11月28日,榕城市人民政府成立,将原来各镇改置为6个分区和1个郊区,元龙镇改置为元龙分区,店马地域属元龙分区。

1951年7月,城厢各分区下设居民大组,居民大组下设居民小组。自清代设置的保甲制度,至此废,演化为居民大组、居民小组。1952年12月27日,榕城市改置为榕城镇,6个分区改以序号排列,元龙分区改称第四分区。1955年,罢县城6分区,改置为41个居民委员会。41个居委会实际上为原分区下辖的居民大组。1959年3月28日,将县城41个居委会改置为10个管理区,为榕城镇人民委员会的派出机构。店马地域属中山路管理区,中山路管理区因位于中山路北段而得名。1961年春,县城管理区复置为19个居委会,中山管理区析为店马路、史巷两个居委会,两居委以中山路为界,以境内两条主要街巷命名。1963年2月11日,县城19个居委会合并为10个居委会,店马路居委会和史巷居委会合并为中山居委会,居委会设于史巷横街30号。1975年,将县城10个居委会改置为5个街道办事处,以序号排列,为榕城镇革命委员会的派出机构。中山居委会和南门居委会合并为第三街道办事处。次年12月,5个办事处再次析为10个,名称和辖域恢复为1959年管理区范围。店马地域设为中山街道办事处。

1991年12月7日,国务院批准设立地级揭阳市和县级榕城区。随着行政区划调整,1992年6月2日,榕城镇析为榕华、新兴、中山、西马和东山5个镇级街道,中山街道辖原镇辖中山、东门、南门和永革街道办事处。原镇辖街道办事处改称居民委员会,因与新设镇级街道同名,原镇辖中山街道办事处改名为店马居委会,居委会在史巷横街30号办公。

2004年,中山街道机关搬至东环城路新址办公,原办公地改由店马社区居委会办公。店马社区居委会在搬到新址办公后,将史巷横街30号原来的办公地改建为社区综合性文化服务中心。

积极服务“活力古城”建设

2021年,店马社区境内的中山路和城隍前路被评为广东省历史文化街区,社区“两委”干部在中山街道的领导下,积极参加对历史文化街区进行科学保护与永续利用的研讨工作,并在对保护街区丰富的历史文化遗产及其历史环境,对延续街区传统格局和建筑风貌特色、继承和弘扬民族与地方优秀的文化传统等方面,都做足了社区居委会应做的工作。

与此同时,店马社区居委会认真贯彻落实“百千万工程”和“绿美榕城”等工作,一是从细节处提升社区的整体环境,增强社区治理效能,在辖区内多路段增装太阳能路灯,对南窖东侧沿溪路面进行铺设,危房墙面进行修补等举措,极大方便了群众出行。二是依托新时代文明实践站平台,开展“老祠堂,新讲台”等活动,紧密结合时政热点,用“接地气”的语言和形式,把党的创新理论成果送到基层党员身边、送到群众身边。三是牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,发动党员群众积极参加“我为家乡种棵树”植树活动。

谈到当下的“活力古城”建设,店马社区党委书记、居委会主任姚文生说,社区“两委”干部将以加强党的基层组织建设为引领,履行属地职责,进一步加强挂钩单位间的沟通与交流,把资源共享、优势互补的共建思路深度融入到党建工作中,借助共驻共建平台,充分整合各方优势资源,积极配合上级关于古城规划建设各项工作,常态化实施古城人居环境卫生整治,推动社区治理向高效化、精准化、精细化迈进,为居民打造更优质、便捷的生活环境。在文化建设方面,依托社区新时代文明实践站、社区综合性文化服务中心等阵地,丰富党群的文化生活,努力营造积极向上、文明和谐的社区文化氛围,不断增强党群文化自信;在基层治理方面,做好民生服务,提升幸福指数,认真落实民政低保工作、医疗救助等各项民生救助的方针政策,对辖区内文物点、铺户开展消防安全隐患排查,在汛期深入易涝堤段走访排查,确保防汛救灾主体责任落到实处,同时高度重视改善人居环境工作。他表示,将组织社区干部职工对辖区内主要道路进行清扫,加大公共空间杂物清理力度,清理“牛皮癣”,清理违建乱搭设,保持辖区内道路交通有序通畅、环境整洁,切实改善人居环境,提升人民群众幸福指数。