●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(236)

彭妙艳(1952~2022)。

彭妙艳办公室旧址位置图。阿 龙 制图

2020年1月,彭妙艳老师在钓鳌桥谈历史。阿 龙 摄

2022年1月,彭妙艳老师(左四)同“行走绿廊,感受水城文化”采访组在榕城区图书馆采访后合影。本文照片除署名外均为资料图片

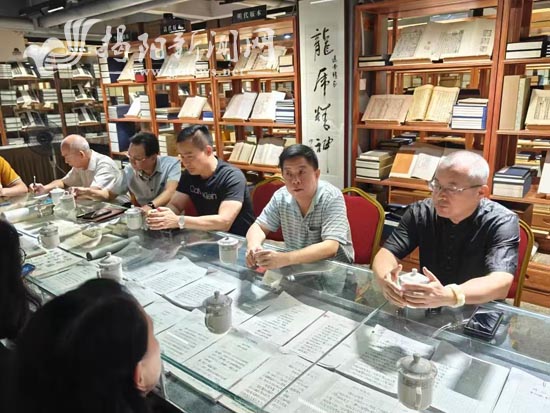

2024年10月揭阳市作家协会到广雅书院参观“大家的彭妙艳先生专题展”并举行座谈会。

揭阳市广雅书院印制的纪念彭妙艳先生一系列文集中的《纪念》一书。

2025年6月,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到彭妙艳老师曾经工作过的地方——商民楼,在门口驻足回忆跟彭老师一起采访的往事。林昊泽 摄

彭妙艳(1952~2022),揭阳市知名文史专家、作家,在民俗研究、文化评论、宋史研究、地方文献整理、乡土建筑研究、地方文化打造上,一直坚持真理,坚持文化自觉,健康的科学研究方向和时代潮流,并不断构建新的研究文化领域,在构建、丰富揭阳文化形象上有巨大的建树。

2025年夏,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到榕城区中山街道店马社区思贤路中段县府前路北端的思贤中学门口东侧商民楼,2005~2012年,彭妙艳任揭阳市文化广电新闻出版局文物科科长时,于此办公。这一时期,他在多篇文史专著中使用“商民楼”作为笔名,发表于多家刊物上。

渔村少年走上讲台

彭妙艳,1952年出生于揭阳县第二十区石港乡大莲村(今属榕城区地都镇)一个渔民家庭,父亲给他命名为彭妙炎。

1959年,彭妙炎开始在大莲小学读书,六年级时开始进行文学创作,偶有小诗刊登于《汕头日报》。小学毕业后到地都公社邹堂中学(地都中学前身)读初中、在地都中学读高中。1971年8月起在大莲小学任民办教师,1975年在汕头地区工农师范学校(今韩师)农业班读中专,毕业后调炮台公社桃山中学任初中语文教师,后调地都中学任初中语文教师、高中历史教师,再调地都公社乌美学校附中任初中语文教师,其间,到汕头教育学院中文专业大专班学习,大专肄业。

在中学教书时,彭妙炎学会抽烟,因利用夜间业余时间笔耕写作,烟瘾颇大。一次,咽喉发炎。看病时,医生告诫他要控烟瘾。炎症治愈后,彭妙炎突发奇想,开始用“彭妙艳”的笔名发表文章。文章频频见诸报端,彭妙炎干脆把自己的名字改为彭妙艳。

80年代中期,揭阳全县兴修地方志,每个建制区(原公社)都在编修区志,彭妙艳被抽调到揭阳县地都区公所,负责主编《地都区志》。

为了编好这一本乡镇志(其时地都为揭阳县辖乡镇级建制区),彭妙艳在短时间内恶补了几个版本的《广东通志》《潮州府志》等传统志书,在阅读中对地方志体例、编写特点等方面作了全面的梳理,并形成了独到的见解。他将这些见解以论文的形式,发表在省、市和县的史志刊物上,成为广东知名的史志专家。

1990年底,经历几个春秋终于完成的《地都区志》付梓刊行,在地方志界产生了广泛影响。

由散文写作转向历史研究

早在1983年,彭妙艳就已经是中国鲁迅研究学会会员、广东省作家协会会员,若干年后,更成为省作协理事、《作品》杂志编委、中国散文诗学会常务理事。但在文学创作的黄金时代,他毅然转向地方文化研究。

彭妙艳曾称自己的书履人生第一个阶段为散文写作,因他80年代以文学创作(散文、杂文和评论)为主,仅1986年一年就在《光明日报》发表了12篇杂文,以后也有很多文章见诸《人民日报》《解放军报》《中国社会报》《经济时报》等大报,此外,还在《中国青年报》《城市时报》等开设时评专栏,在《信息时报》开设散文专栏,那些专栏文章获得专家的好评和广大读者的喜爱,许多被转载或收入专集。因为同样在文学园地上耕耘,彭妙艳和贾平凹、舒展、马立诚等国内外知名作家成为好朋友。秦牧、岑桑等更在多篇文章中对彭妙艳的文学创作予以较高评价。

在编著《地都区志》的同时,彭妙艳还致力于对家乡山水、历史文化的研究,他遍访汕头、潮州、揭阳的档案史志部门,也走遍了地都的所有乡村与古迹,并对地跨揭阳、汕头和潮州3地的桑浦山进行全面的勘查,《地都区志》定稿时,作为“附加值”的《桑浦山志》也基本成形。后者作为新中国成立后潮汕地区的第一部山志,在其时各地均以行政区划作为修志基本单位的地方志界来说,开了个先河,备受瞩目。

自涉足修志事业之后,彭妙艳的写作便趋多元化:此前多为杂文、散文和文学评论,此后则多了写“志”和述“史”。他在《羊城晚报》上开设“粤史钩沉”专栏,又在华南师范大学《中学语文报》、广州军区《科学文化报》先后开设“粤海人物志”等与广东历史有关的栏目。他撰写的《直谏名臣杨继盛》发表于中华书局《文史知识》杂志上,被多方转载,多年后仍为史界乐道。

因为研究历史,彭妙艳购置了大量的图书,他家里的书柜堆满了各种各样的书籍。1990年,他被揭阳县图书馆评为“揭阳县十大藏书家”。但他不乐于做“二脚书橱”,对文献广泛涉猎的同时,更重视文化现象的“田野调查”,从而有许多新发现。

专攻地方历史文化

1991年1月,彭妙艳由原来的“借调”转为实调,在地都镇政府办公室任干事。当年8月,调任揭阳县榕城东山区管委会任党政办公室干事、副主任。

1991年12月7日,国务院批准设立地级揭阳市。1992年6月,彭妙艳调至揭阳市委组织部,任科员。当年11月,当选揭阳市作家协会第一届副主席,12月,任揭阳市青年文学工作者协会第一届会长。在市委组织部,彭妙艳历任副科级组织员、办公室副主任、电教科副科长、电教科科长。

彭妙艳在市委组织部供职七八年,他曾笑谈这段时间是自己书履人生的第二个阶段,主要从事党员电化教育工作。他有多部电视专题片在省里得奖,有多篇党员电化教育论文在党刊上发表,而他主编的《光明的使者》,则是潮汕地区第一部电视专题片文本集子。

1999年8月,彭妙艳调任揭阳市文化局文物管理科科长。自此,由文物研究进入,开始专攻地方历史文化,他自己也把这一阶段称为自己书履人生的第三个阶段。

2005年,商民楼为揭阳市文物管理办公室所在地,彭妙艳为市文化局文物科长兼任文物管理办公室主任,于此办公。这一时期,他在多篇文史专著中开始使用“商民楼”作为笔名,发表于多家刊物上。

从事文物工作,必须熟悉广泛的社会、民俗文化。在工作实践中,彭妙艳发现缺乏民俗文化素养,研究的深入很难实现。他于是集中时间,广泛涉猎了这方面的专著,并做了大量的乡村田野调查,从中有了不少新的发现与体会。他认为,文物工作需要十分丰富的地方历史知识,不但从事者是这样,就是受众,也应如此。唯有这样,文物保护才能真正拥有群众基础。基于这样的认识,彭妙艳克服各种困难,先后编著了《揭阳文献——康熙〈潮州府志〉揭阳市资料》《揭阳进士》《揭阳举人》《揭阳旧事》《揭阳风物》《揭阳文化资源》等一系列书籍,广为发行,希望通过知识传播提高广大社会成员的文物保护共识。《揭阳文献》初印5000册,数月之间即告罄——足见人们对于地方历史的了解是何等迫切!

经过长时间的研究,彭妙艳认识到宋朝是潮汕历史进程中里程碑式的时期,在潮汕发展史上有极为重要的地位,所以他投入大量精力和时间进行与潮汕地区有关的宋史研究,他所编著的《杨绘集》填补了现存潮汕宋代别集的空白,《潮州宋诗三百首》《潮州宋诗纪事》二书填补了广东断代诗集空白、地方断代诗纪事著作空白。由于彭妙艳的努力,许多湮没于历史尘泥的潮州宋事,重新跃然纸上。后来,他又编著的《黄焕国》一书问世,为潮汕宋人传记的写作提供了新的典范。

彭妙艳曾说,自己总有一种责任感、使命感,就是通过创造性劳动来充实丰富乡土文化的宝库。像《揭阳文献》《揭阳风物》《桑浦金狮风情录》等著作的编著,就是出于对乡邦文化整理发掘的自觉和热心,而“前无古人”地问世的。彭妙艳花费几年时间,辑佚编校《龟峰词校注》《郑旻诗文辑存》《韩江记校注》以及《潮州图经志》雍正《揭阳县志》《普宁合志》等,就是为了方便广大群众认识乡土文化、特色文化,从而提升热爱家乡的感情,激励他们建设家乡的热情而编著的。而《揭阳进士》《揭阳举人》等著作的产生,有力地推进了我市地方传统文化的整理与转化,在广东省这一研究领域有开疆辟土的效应。受其影响,有些地方科举研究也已开展起来。不为学术而学术,坚持经世致用,努力把学术普及化,是彭先生从事地方文化研究以来始终不渝的方向。《揭阳风物》的编著,《揭阳文献》的校点,都是这方面努力的成果。他长期以来把文化创新当作己任,高度重视新的文化领域的开辟。如《潮州宋诗三百首》等许多著作都填补了广东省乃至全国同类著作空缺及空白,在文献开发上有着积极的导向作用。而对潮汕文化、揭阳文化的钩沉与“包装”,特别是潮汕民居文化的发掘与“解读”,也做出了重大贡献。

自20世纪90年代后,彭妙艳在民俗研究、文化评论、宋史研究、地方文献整理、乡土建筑研究、地方文化打造上,一直坚持真理,坚持文化自觉,引领健康的科学研究方向和时代潮流,并不断构建新的研究文化领域,在构建、丰富揭阳文化形象上有了巨大的建树。

积极参与揭阳楼建设

揭阳是粤东最早设立的行政区,自秦代设县,至今已有2000多年的历史。历两汉、三国、西晋,至东晋义熙五年(409),以揭阳县地立义安郡,分为5县。在这600多年中,由于人物杰出,如史定、吴砀皆名载国史,于是,从秦至唐,历经1000多年的时间磨炼,揭阳成为一个文化品牌,越发闪闪有光,于是,骚人墨客,大都乐于以“揭阳”“揭阳郡”“揭阳州”来代替当时实名的政区。这一资源的利用与否,考验着揭阳人民的智慧。

21世纪00年代初,市里萌发了建设揭阳楼于市区东出入口的构想,并为此广泛征求意见,充分论证。

彭妙艳积极响应,他利用自己娴熟地方历史的条件,于宋、元文献中发现:市领导的构想,竟与千年之前的韩文公不约而同、不谋而合。原来,元和十五年(820),韩愈已经建设揭阳楼于潮州东山之上,而今人所要建设的揭阳楼,刚好选址揭阳东山!真是天造地设,江山有待。

自2005年以来,彭妙艳先后写作了《揭阳楼漫话》《擎起揭阳的品牌》《揭阳楼的文化意义》《揭阳楼易地重建的历史意义》等文章在《揭阳日报》上发表,为揭阳建设揭阳楼的重要性大造舆论,使该楼建设日渐成为众望所归。揭籍企业家黄畅然先生在得知家乡筹建揭阳楼一事后,慷慨解囊,捐资兴建。

2010年,在揭阳楼广场建设过程中,彭妙艳又提出重新评选“揭阳八景”的建议。他认为,旧“揭阳八景”是明清时期揭阳县的文化产物,而现在的揭阳已经不是原来的揭阳县,而是统领5县(市、区)的地级市,因此必须与时俱进地对待文化景观,反映城市建设的新成就,不断丰富城市文化内涵。这一建议很快得到有关部门的重视和支持。不久,评选新“揭阳八景”活动开展。如今,这新八景分布在揭阳广袤的土地上,成为游客观赏的一个个亮点。

2010年11月,揭阳楼及揭阳楼广场建成,倾注了彭妙艳心血的对揭阳楼和揭阳楼广场进行文化诠释的著作《揭阳楼》也闪亮刊行,成为人们了解揭阳楼文化及其内涵的专著。“揭阳八景”一组文情并茂的散文,成为新时期揭阳文学创作的佳构。

彭妙艳退休后,于2012年8月创办粤东文化工程院(彭妙艳工作室),2013年5月,任揭阳市文化研究会会长,2015年其家庭被国家新闻出版广电总局评为第二届全国“书香之家”。2022年8月,彭妙艳被揭阳市人民政府聘任为揭阳古城保护专家咨询委员会专家。

参与“行走绿廊”解读水城历史

彭妙艳是揭阳日报社的资深老作者,自1989年《榕江报》复刊后,彭妙艳的名字就经常在报纸的副刊版上出现。1992年《榕江报》升格为《揭阳报》之后,他见报的文章就更多了,90年代报社创办“星期刊”的时候,彭妙艳、贺益明、郑智勇等人的作品就频频见诸报端,成为读者熟知的作者。彭妙艳刊登文章版面最多的,当是文艺副刊的几个版面,到了21世纪初,他更是一些专版的专栏作者,如“揭岭风情”版的“妙艳文心”等。

2020年,《揭阳日报》开启“行走绿廊,感受水城文化”系列报道,彭妙艳老师作为地方历史文化专家,出现在新闻中,为读者讲解每一个街区的历史文化、每一个历史名人的故事、每一个历史事件的背景,提示他们在揭阳历史中的作用和地位。

从钓鳌桥第一站开始,采访组沿着设定的方向,一路向东。彭老师的形象出现在报纸中,他解答历史文化的精彩文句,也出现在报道中。采访组每月行走绿廊采访一次,写成4篇报道,彭老师几乎每次都陪同记者穿街走巷,寻访地方历史文化,解答记者的疑问。

有些历史人物,虽然采访组到他的故居采访了,但为了更详细更客观地进行报道,还寻访到他工作过的地方。彭老师不但跟记者到故居采访,还陪同记者到他工作过的地方去。离休干部许日新的新闻故事,就是这样多地采访写出来的。彭老师陪同记者到许日新的故居采访了他的后代之后,还跟记者专程跑到地都镇桑浦山山坳里的华美村,又再跑到潮州市潮安区许日新出生地进行采访。其时,彭老师快70岁了,还跟采访组跑那么远的地方进行采访,着实让记者们倍受感动。

就这样,彭妙艳老师跟着采访组从西马到中山,过榕华到榕东、溪南,一直陪伴采访组两年半时间,直到最后因身体不适,没有再陪同采访组走下去。

2022年10月21日,彭妙艳老师在家溘然离世,享年71岁。噩耗传来,采访组同事倍觉悲痛。彭老师对地方历史文化的执着和热爱,深深影响着记者,成为记者们继续前行,挖掘好宣传好揭阳优秀历史文化的精神动力。

2024年10月,揭阳市社会科学界联合会、揭阳市读书协会、揭阳市广雅书院联合在作家书城举办为期两个月的“大家的彭妙艳先生专题展”活动,并举行一系列座谈活动,缅怀彭妙艳先生。广雅书院随后印制了一系列的纪念文章,分送给与会人员。广雅书院负责人郑永东还专门整理了彭妙艳在各地报刊上发表的文章,印制出版《彭妙艳文集》。郑永东说:“彭老师是揭阳难得的历史文化专家,留存他的著述就是将他对揭阳历史文化所做的贡献永远保存下来,也是后人学习的宝贵材料。”