●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(229)

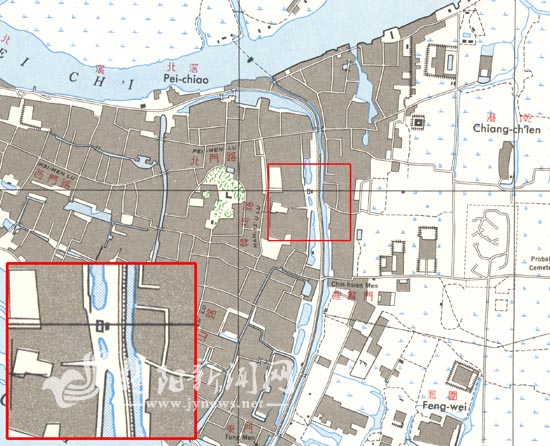

林佑叙故居位置图。阿 龙 制图

林氏祜祖祠大门。阿 龙 摄

林氏祜祖祠鸟瞰。资料图片

1946年揭阳县城地图上,可以找到祜记祠堂和绕绿书庄前面池塘位置。阿 龙 截图

昔日的仓颉庙在历经达道小学、榕江旅社等角色转变之后,今日已经成为进贤步行街广场的一部分。阿 龙 摄

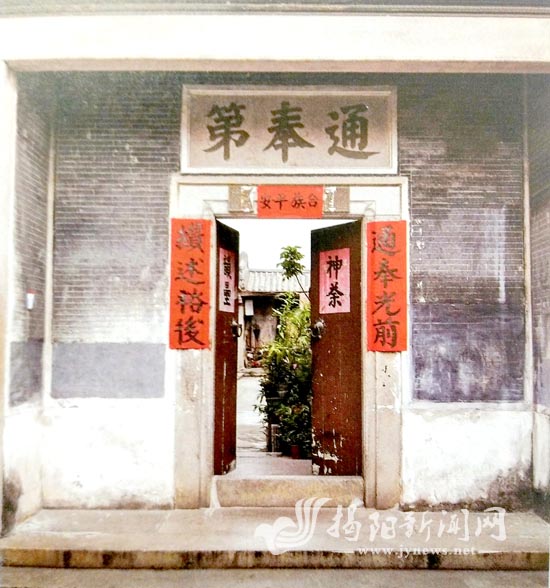

通奉第。资料图片

在21世纪初,在昔日的绕绿书庄和城北中学旧址上,已经耸起了一幢新的办公楼。阿 龙 摄

林佑叙(1892~1968),一生历经清末、民国和新中国,一生总在带头践行民众教育。他在揭阳县城办起第一所模范小学,后来又办起了夜间义务学校,专门为失学民众提供学习场所。后来,他创办了揭阳县通俗图书馆,后来改制为县立民众教育馆,抗战胜利后又创办了私立光夏图书馆。新中国成立后,他得知国家有文字改革之举,专门撰写了《汉语简化字学津》一书和文字改革心得文章, 呈寄国家文化部,获复函表彰。

林佑叙的家,从清末至20世纪末,一直为教育场所,其家族热衷于教育事业并为教育作出贡献,也为世人铭记。2025年谷雨时节,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组走进榕城区中山街道永革社区石鼓里林氏祜祖祠林佑叙故居,去探访这位一生热爱教育的水城先人。

生于坤洋贫家,长于县城富户

林佑叙又名克心,字栋梁,清光绪十八年(1892)出生于揭阳县蓝田都坤头洋(今揭东区锡场镇江滨村坤洋),父亲姓吴,因家贫,鬻与县城北门祜(hù,揭阳话hu5(护),义:福、大福)记祠堂的林长晖为子,遂改姓林。

祜记祠堂,全称为林氏祜祖祠,位于今中山街道永革社区石鼓里街中段,是一座建于清末的祠堂。“祜记”是这支林氏家族的商号。据2024年陈悦波主编《环城榕色》一书载,清道光年间(1821~1850),揭阳县霖田都玉湖村(今属揭西县东园镇)林明刚移居县城经营蔗糖和夏布生意。其子林炳继承光大家业,将业务扩展至苏州、上海一带。到了林炳之子林成海的时代。“祜记”的家族商业更是达到鼎盛时期。林成海字树福,号裕远,生平“负豪气,明算学”,受到巡抚丁日昌、提督方耀、卓兴以及惠潮嘉道张铣、吴赞诚等的器重。后以监生捐纳道员,成为地方商界领袖。据清广东巡抚郭嵩焘的一份名为《粤省新捐军需经费第五次开单请奖疏》的记载,可知林成海捐纳道员的时间是同治三年(1864),疏中提到:“监生林成海捐银四千八百七十一两,请给道员职衔,并给予父母正四品封典,将本身、妻室应得封典貤(yí,揭阳话i5(移),义:转移、转赠)祖父、母。”从中也可侧窥当时“祜记”家族的富裕程度。同治三年(1864)至四年,揭阳连遭水灾,地方饥荒,林成海多次以自家商船从外地购买大米回乡赈灾,时任知县吴保瀚特此赠送“乐善好施”匾额。总兵方耀在潮汕办积案时,林成被任命为董事局董事。揭阳知县周仕俊倡建榕江试舍,林成海又带头捐资。光绪(1871~1908)初年,丁日昌曾向李鸿章荐其出使外洋,奈何事未竟而林成海即已病逝。事迹被载入光绪《揭阳县续志·贤能传》中。

林成海之子林长晖由监生官福建邵武府水口寨巡检,是同治、光绪年间揭阳有名的诗人,著有《绕绿书庄诗集》。林长晖50多岁时才领养了林佑叙,他的到来,让林家多了欢笑声。林长晖请县城里有名的先生林伯虔来培养这个孩子。

热爱大众教育,办起义务学校

林佑叙的童年时光,大部分是跟着老师林伯虔学习文化知识,作为富家子弟,倒也过得无忧无虑。

学完了小学的知识之后,林佑叙再进榕江书院(今揭阳一中)就读。但毕业后不久,宣统元年(1909),父亲林长晖就去世了。这一年,林佑叙18虚岁,再也不是那个天天钻进书房里衣食无忧的少年了,他于是决定执教自立。

不久,清朝覆灭,民国建立。此时,已经教了几年书的林佑叙,受新潮流影响,创办了县立第一模范小学于考院西隅(今思贤中学校区中南部偏东),自任校长。几经苦心经营,数年后,学生由百余人突增至数百人。

到了民国九年(1920),已经有了10多年教学经验的林佑叙又创办夜间义务学校,聘杨石魂为教务主任。杨石魂是揭阳五四运动的学生领导人,一年前的揭阳学生声援北京五四运动,以及过后的各界集会,都有他活跃的身影。林佑叙很欣赏杨石魂在学生运动中的领导能力和对新文化运动的热爱,因此拉杨石魂一起来为义务教育出力。杨石魂虽然比林佑叙年轻10岁,但他十分赞同林佑叙为失学民众提供学习场所,愿意一起参与服务。据1990年《榕城镇志》“林佑叙传”载,夜间义务学校设东、南、西、北4个分教处,每晚7~9时悬灯上课,学生最多时有600多人。选用古今语文、尺牍、珠算为教材,并自编扫盲歌谣,延聘义务教员主课。之后,又遴选第一期毕业生任教。林佑叙与杨石魂经常提着灯笼至各分教处检查,或亲自讲课,风雨无阻,辛苦备至。

民国十九年(1930),林佑叙以揭阳县通俗图书馆馆长赴无锡教育学院考察,越3年,图书馆建制为县立民众教育馆,林佑叙改任为襄助员。翌年10月,他接任为馆长,积极开展业务,拓建馆址,充实藏书,分设阅书及阅报室各两楹,儿童阅览处、问字处、娱乐室、民众礼堂各1所。馆藏图书近万册,除在馆供阅外,还组织巡回阅览。此其间,还以民教馆名义倡办国术训练班、国乐演奏会、象棋表演赛等文体活动。

民国二十三年(1934)秋,林佑叙参与举办“揭阳县首届耆英大会”事,发扬尊贤敬老风气。

致力抗日宣传,创办民众书馆

1937年7月7日卢沟桥事变,全面抗战开始,林佑叙以民众教育馆长的职务,组织县城美术教师举办抗日漫画展、时事讲座及幻灯等,开展抗日宣传活动。

1945年,抗日战争取得胜利,国土重光。翌年,林佑叙以县教育会常务理事的身份,创办私立光夏图书馆于进贤门仓颉(jié,揭阳话kiag4(却),古人名)庙旧址。以光夏的名字命名图书馆,正是庆祝抗战胜利,光复华夏。而选址图书馆于仓颉庙旧址,正是取仓颉造字育人的历史意义。

据揭阳文史学者郭伟忠著《揭阳城坊志》载:“仓颉庙位于进贤门内侧,前后座,一天井,内祀仓颉。……民国三十五年(1946)县教育会常务理事林佑叙于仓颉庙旧址建光夏图书馆。后为榕江旅社。”

仓颉为我国造字第一人,他生活于远古的黄帝时期,据《说文序》:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄之迹,知文理之可相别异也,初造书契。”至秦代,丞相李斯撰《仓颉篇》,为文史流下古字书。仓颉因此被人们敬为造字祖师,很多地方的县城都建有仓颉庙,今揭西县金和镇还留存字祖圣庙,敬祀的正是仓颉。

传说仓颉造字,感动了上苍,天上突然降下一场谷子雨,正遭灾荒的百姓因此有了粮食。后来就把这一天定名为谷雨日,成为二十四节气中的一个。2010年,联合国将每年4月20日谷雨日定为“联合国中文日”,以纪念中华文字始祖仓颉造字的贡献。

仓颉庙在民国九年(1920)由绅士蔡步春自资办为私立达道小学,有2班40多名学生,至民国二十七年(1938)受日寇侵华影响停办。

揭阳仓颉庙所在位置,距林佑叙家祜记祠堂仅270米。林佑叙从家里将大量图书搬到仓颉庙来供市民阅读,不用费太多的路程和力气。他自己管理这间图书馆,在时间和物理距离上也有些便利。在民国末年那个书籍匮乏的年代,能为市民百姓提供一个静心阅读的场所,林佑叙完全对得起身上那个“县教育会常务理事”的头衔。

绕绿书庄,办学悠长

林佑叙的家,还有他祖辈创下的家门口绕绿书庄,是揭阳古城里办学时间最长的书斋之一。

据2018年孙锐卿《古城觅踪》一书载:清咸丰九年(1859),林佑叙的先祖在县城北门南侧的内城河边绿树成阴的空旷之地开建祠堂。这是城里的黄金地段。经过精心设计,合理规划,大屋分三个部分,主座是“林氏祜记祖祠”、后座“通奉第”配上前面临河“绕绿书庄”。祠堂建设工程浩大,须分步实施。随后林氏族人聘用能工巧匠,精耕细作,发挥自家船队优势,于南北运输建筑材料,建筑大屋的厅堂立柱与金字架一律采用进口楠木。从择地、选材到用工可称为上乘之作。经过十年的艰辛筑造,于同治七年(1868)“祜记祠堂”落成入祠。

“绕绿书庄”是林氏族人供孩子读书的书斋,到20世纪80年代还在办学,是揭阳古城办学时间最长的书斋之一。我们在1990年《榕城镇志》“榕城镇清末民初私塾调查表”上查到,绕绿书庄创于清末,位于进贤门祜记祠对面,创办人林旭东,塾师林虞笙。

林佑叙青年时期开始执教鞭时,也曾在自己的这间私塾里教书,后来,他奔忙于大众教育,在城里办起模范小学、义务学校、通俗图书馆等,绕绿书庄仍作为私塾书斋,给自家亲戚子女和周围百姓提供教育场所。

1949年10月19日,揭阳解放,人民政府接管了全县的教育机构。榕城市(县辖乡级建制)人民政府在祜记祠办起了市立第四小学,这所小学后来改名为城北小学。据孙锐卿回忆:儿时的城北小学闹中居静,环境美致,是读书的好地方。城北小学是一所完全小学,三至四年在祠堂里上课,五至六年在“绕绿”上课,一至二年在分校,学校昌盛时有1000多名学生。不知何时,学校因为缺少活动场地,把祠堂前面的一口池填为平地,变成一个篮球场,让居于老祠堂上课的学生有一片活动的天地。“绕绿”是书斋建设的一列排屋,平时是主人的书斋,共有6间教室,中间有两间教师办公室。“绕绿”背靠操场,面向北环城路,南北走向,本来北环城路车辆嘈杂声影响到学生上课,然而教室与北环城路之间隔着一条小溪,路边又有一排绿树,在这上课也感静适。排屋两头的教室都有“踏头”,从教室可以直接下到小溪,上写字课时,学生们研墨洗砚都在这里。

1979年,榕城镇将城北小学和北门小学作了调整,城北小学校址改办为城北中学。

21世纪初,市区中学进行调整合并,城北中学被合并到其他中学中,祜记祠堂结束了120年的办学历程,成为中山街道文化站。在“绕绿”旧址上建起来的教学楼也在新一轮的旧城改造中走进历史,在原位置上耸立起来的,是一幢新的办公楼。2004年元月,中山街道机关搬至这幢新楼办公。

参与文字改革,获得部门表彰

20世纪50年代,就在榕城市人民政府将绕绿书庄征办为市立第四小学,将私塾书斋转变为公办教育机构,让更多的孩子得以接受教育时,林佑叙欣然接受。热爱教育的他,打心眼里希望所有的孩子都能接受到公正公平的教育。

1952年,林佑叙选择回到农村生活,他回到了生下他的锡场坤头洋居住。虽然到了年逾耳顺的年纪,但他仍关心国家大事,特别是有关教育和文化的新闻。他在得知国家有文字改革之举时,十分赞成文字改革,让更多的老百姓掌握更多的文字知识。他经过认真研究、探讨,撰写了《汉语简化字学津》一书,并将自己有关文字改革的学习心得文章,呈寄给国家文化部。不久,他收到了文化部的复函和表彰信件。

1955年12月22日,中国文字改革委员会发布《关于第一批异体字整理表的联合通知》,一批字形不同、意义相同相近的字公布为异体字停用。1956年,国务院公布《汉字简化方案》,推行简化汉字。听到这些新闻,林佑叙十分欣慰。

1968年,林佑叙在坤头洋安详去世,享年77岁。生前著有《绕绿诗草》2卷。

《榕城镇志》对林佑叙的评价仅有16字,却十分中肯地概括了他在教育大众上所做的贡献:综其一生,殚精竭虑,嘉惠文教,贡献颇多。