●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(213)

揭阳日报社位置图。阿 龙 制图

晨曦下的揭阳日报社。郑楚藩 摄

揭阳宾馆2区,榕江报社、揭阳报社、揭阳日报社办公旧址(1989~1995)。郑楚藩 摄

揭阳日报社社长袁惠亮(左)接受记者采访。林碧鸿 摄

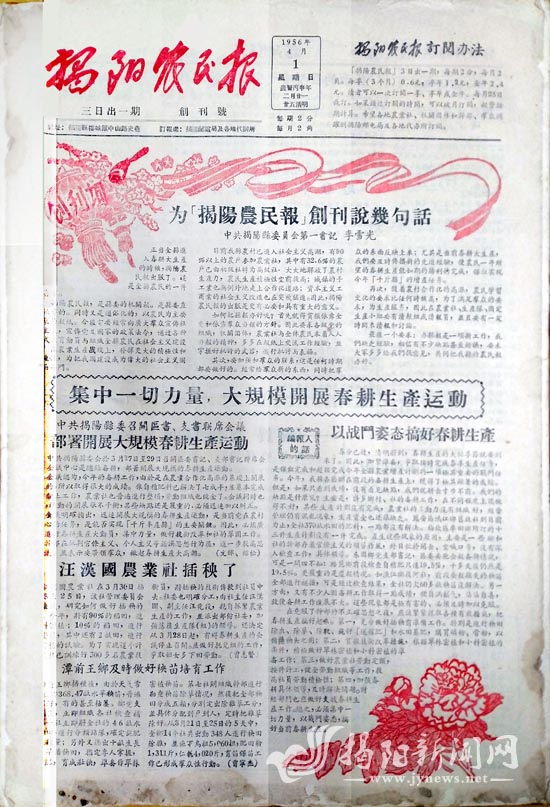

《揭阳农民报》创刊号

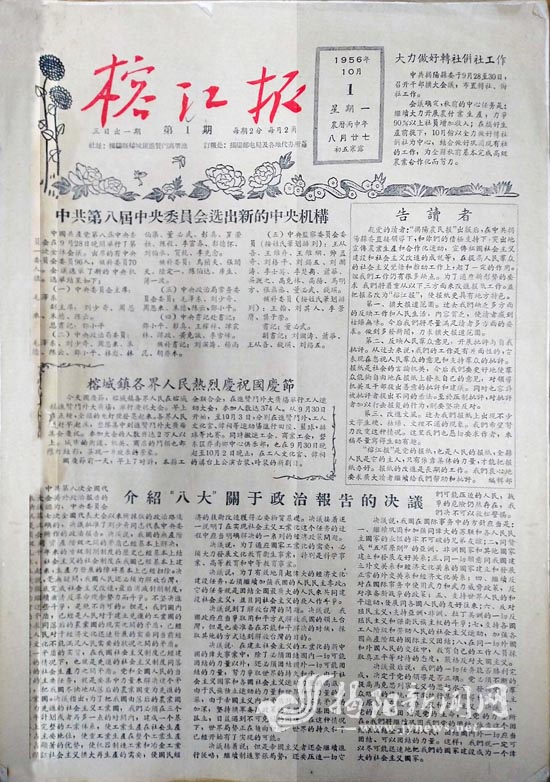

《榕江报》创刊号

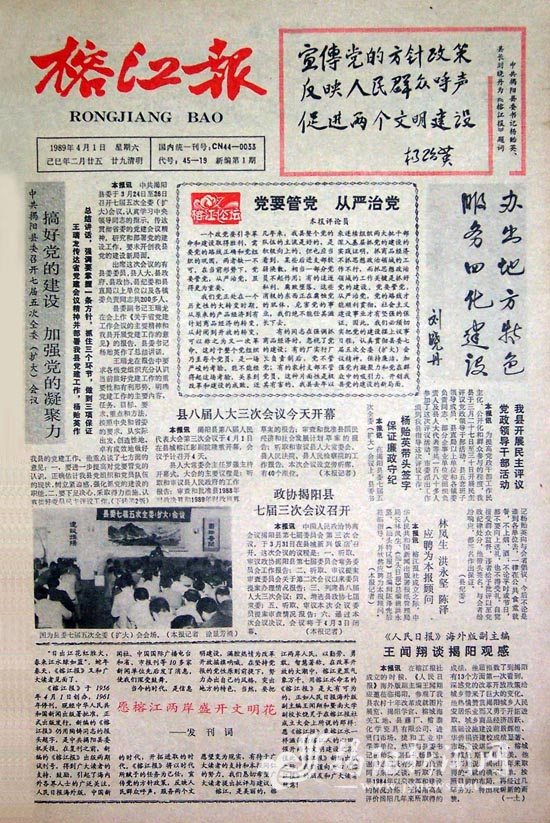

《榕江报》复刊号

《揭阳报》创刊号

揭阳日报微信公众号

i揭阳手机端

揭视频。

榕城区中山街道东门社区高厝池,有20世纪50年代榕江报社办公旧址。当年,由《揭阳农民报》改为《榕江报》后的第1期报纸,就从这里编发诞生。

《揭阳农民报》是《榕江报》的前身,而《榕江报》又是《揭阳日报》的前身,揭阳的党委机关报,从哪里来,走过怎样的历程,又是如何走到今天的?

2025年元旦刚过,我们“行走绿廊,感受水城文化”系列报道采访组来到这里,寻找揭阳党组织机关报的前世今生。

新民主主义革命时期,党报在极端艰难环境下蹒跚前行

揭阳市委机关报的历史,是在1992年4月开始的,但揭阳地区的党报,却在97年前就开始了。

据1993年《揭阳县志》记载:1928年5月,中共揭阳县委机关报《红光报》秘密出版,为周刊,颜汉章主编。但只出版2期。虽然党报在土地革命战争那个艰苦的日子里诞生且出版了短暂的2期,但却是闪光的一刻,为往后的党报新闻人照亮了一束光芒,宣传马列主义和中国共产党思想的旗帜,自此镌刻在史书之中。

10年后的1938年初,由揭阳县党组织领导的揭阳县青年抗敌同志会主办的《火花报》,在抗日烽火中出版,主编为余为豹。《火花报》后改名《前线》。当年10月,揭阳青年抗敌同志会的另一份刊物《烽火》也在县城出版。两份刊物后在国民党打压下停刊。

1947年10月10日,潮汕人民抗征队司令部机关报《团结报》在揭阳县大北山粗坑村(今属揭西县京溪园镇)创刊,这是解放战争时期在揭阳境内创办的潮汕地区第一份党报。在对敌斗争中,《团结报》多次迁徙办公地点,坚持出版,把党的声音传到解放区乃至国民党统治区。1949年1月1日,《团结报》正式成为中共潮汕地委机关报,并于当年10月26日即汕头市解放的第三天,正式进驻汕头。这份党报后来几经改名,成为汕头市委机关报《汕头日报》。

1948年秋,在解放战争的号角声中,中共潮揭丰边县委机关报《红星报》在五房山诞生,为四开油印,社长兼编辑王液。这份党报1949年6月停办。

《揭阳农民报》开启新征途

1949年10月19日,揭阳解放。尔后,在揭阳境内诞生的《团结报》迁驻汕头,1951年1月1日起改为《潮汕日报》,后再改名《粤东农民报》。

1950年10月,中共揭阳县委主办的《战斗》报创刊,这是解放后揭阳境内出版的第一份党报,但只出了创刊号,就不再继续。这是因为解放初期新闻出版工作受到各方面条件的限制,加之,揭阳地区可订阅到潮汕地委机关报《潮汕日报》,因而不再办县委机关报。

然而几年之后,县一级创办县委机关报却成为一股席卷全国的潮流,迅速发展起来。

1954年7月,中共中央发布《关于改进报纸工作的决议》,提出:“把报纸是否充分的开展了批评、批评是否正确和干部是否热烈欢迎并坚决保护劳动人民自下而上的批评,作为衡量报纸党性、衡量党内民主生活和党委领导强弱的尺度。”省、地区机关报在各县培训通讯员,把工农群众的写作人员组织起来为报社服务。各县纷纷成立写作通讯组,将各地情况寄布给地区、省机关报发表。不久,一批县办起了县报,据1959年中国人民大学新闻研究所编的《怎样编县报》一文介绍,至1958年9月,全国有1200个县办起了县报,发行量一般在五六千份,高的能到6万份。

1956年,揭阳、普宁、惠来3县相继办起了农民报,均为县委机关报。据1993年《揭阳县志》载:《揭阳农民报》1956年4月1日创刊,系中共揭阳县委机关报,主编刘青山,为三日报,四开版页,发行7000份。

2025年元旦第二天,记者来到新兴南路一个住宅区里,见到了96岁的离休干部刘青山老人。回忆起当年创办《揭阳农民报》的历史,刘老师记忆犹新。据他介绍,1956年初,他跟一班来自潮汕各地的青年,到汕头粤东农民报社参加通讯员培训,学习为报社写作新闻稿件。大家如鱼得水,吮吸新闻知识。培训班结束,返回揭阳时,接到县委的通知,创办《揭阳农民报》。

刘老师说,当时,各县有条件的都迅速办起了机关报,都跟《粤东农民报》一样,取名农民报。县委还迅速腾出了办公场所,以便县委机关报迅速上马。当时,报社定址于史巷,开办时仅有3人,大家原来都曾给《粤东农民报》投过稿件,因此,就对着《粤东农民报》的模式开始办起自己的县报来。4月1日,《揭阳农民报》首期报纸出版,县委第一书记李雪光题写报头并发表创刊词。揭阳党组织的机关报开启了新的征途。

三日刊的县委机关报迅速在全县打开了局面,掀起了阅读热潮。半年后的10月1日,为使报纸更具地方特色,改名为《榕江报》,县委宣传部副部长黄钟题写了新报头。社址迁于进贤门西南侧高厝池一幢二层楼房。刘老师回忆,楼前池塘碧波荡漾,楼后小河流水潺潺,环境幽静,空气清新。刘老师在那里带领10几位编辑记者,废寝忘餐,挑灯夜战,忘我地投入鼓与呼中。刘老师说,那时的新闻设备极其简陋,新华社文稿得通过收音机一字一句地记录下来,校对无误后再发到印刷厂排字……

1958年,《榕江报》改为双日刊,广东省委第一书记陶铸题写新报头。当年6月改出《榕江日报》。但办日报的人力和经费受到限制,只持续了一个月,7月起恢复为双日刊《榕江报》。到1961年碰上全国三年困难期,于2月13日除夕前一天出版最后一期后停办。从《揭阳农民报》创刊到《榕江报》停刊,共出版747期。

80年代末复刊《榕江报》

时间来到改革开放的20世纪80年代,揭阳县的各方面建设取得了丰硕的成果。1988年春,时任县委宣传部副部长的孙锐卿提出复办《榕江报》,得到了县委的高度重视,县里立即向省新闻出版局提出申请,半年后的8月,新闻出版署给广东省新闻出版局批复,同意复办《榕江报》。得到消息,孙锐卿立即着手开始组建队伍。

据孙锐卿在《生活纪事珠》一书里回忆,经过几个月的努力,报社筹备组暂时在县委两间面积各为13平方米的房间里办公。1989年1月3日,筹备组召开第一次总编会,确定了首批筹办报社人员。随之,《榕江报》开始了试刊准备工作。

彭瑞平老师,揭阳日报社退休干部,曾任报社编委、部室主任、工会副主席,是当年第一批筹办榕江报人员。他在回忆这段往事时总是自豪地说:“当年,我第一个拿着扫帚到两间办公室去扫地,把办公桌搬进办公室……”

时值揭阳县第三届迎春联欢节,当年2月17日(正月十二),《榕江报》试刊号以4开8版的形式面世。同样是在春节期间,时隔28年,同样是那个鲜红的报头,《榕江报》又回到揭阳人面前。3天后的元宵节,榕江报社正式成立,孙锐卿为社长兼总编辑。4天后的24日,试刊第2期同样以4开8版刊出。

正式复刊的时间定在4月1日,跟33年前《揭阳农民报》创刊的日子是同一天。利用这1个月时间,报社搬到了揭阳宾馆2区2楼3间房间办公,面积有100多平方米。

经过一番努力,4月1日,《榕江报》正式复刊,为4开4版周报。久违多年的机关报在全县干部群众中引起了阅读热潮,发行量达到3.2万份。1990年1月,《榕江报》改出周二报,新闻事业稳步前行。

林俊复老师,揭阳日报社退休干部,从当年参与复刊《榕江报》开始,一直是美术编辑,自己负责书画摄影专版的编辑工作,还担负整张报纸的美编工作。每个出报日的前天晚上,他都到负责排版印刷的揭阳印刷厂上班,版面如何套红,他都得一一标示出来,以便制版工人进行拆色制版。报纸开印时,他还时常跑到车间去拿新印出来的报纸仔细察看,有没有漏掉什么。“那时候,我几乎每一次上夜班,都是在一两点看着印出来的报纸不出错,才踏着夜色踩着单车回家。”林老师说。

随设市升格为市委机关报

1991年12月7日,国务院批准设置地级揭阳市。当月中旬,揭阳市筹备组成立。1992年1月,揭阳市筹备组批准将原揭阳县委机关报《榕江报》升格为揭阳市委机关报,并改社名为揭阳报社(时机成熟时改为揭阳日报社),《榕江报》更名《揭阳报》,时机成熟时改为《揭阳日报》。

1992年3月31日,4开4版的《榕江报》出版最后一期(新编第223期),宣布自下期起改为对开4版大报《揭阳报》。

1992年4月1日,榕江报党支部改组为揭阳报党支部,隶属于揭阳市委宣传部党委机关。5月5日,原榕江报社总编辑王继述改任揭阳报社副总编辑,负责全面工作;1994年1月8日任揭阳日报社总编辑。

1992年4月3日,《揭阳报》正式出版第1期,为对开4版周二报,逢周二、五出版,人民日报总编辑邵华泽题写了报名。

因为原来的揭阳印刷厂不能印制对开大报,《揭阳报》改由汕头日报印刷厂承印。

池武城师傅,揭阳日报社退休职工,从榕江报起就任报社司机,一直到退休。他回忆说,自当年4月起,他就每周两次开着柳微七座面包车载着负责签版的老总(值班编委)和各版编辑,以及美编林俊复等人,从揭阳专程跑到汕头日报社去,这几名编辑和老总就在那里从上午待到晚上,直到完成第二天出版报纸的编校工作,再乘着夜色返回揭阳市区。“这条路,我跑了整整3年,直到1995年,报社办起印刷厂,才结束往来奔波。”池师傅说。

1992年5月11日,揭阳日报社大楼在市机关办公大院基址东北侧举行奠基典礼。揭阳日报社办公大院自此开始建设。

1993年1月1日,《揭阳报》改出周三报。8月31日,报社租借榕华大道中段东侧榕建集团一层楼作为电脑排版室开始运作,自此,报社实现自行排版,编辑们不再每周3次跑到汕头日报社编校版面。但报纸全部版面编校工作完成后,还须由专职人员送至汕头日报社印刷厂印刷。12月1日,报社新华社卫星电讯接收系统开始运作,实现全天候接收新华社稿件。随着这一系统的建成,电脑排版室迁至在建的报社办公大院附楼2楼,编辑人员在揭阳宾馆2区完成稿件编辑工作后,送至10号街(今晓翠路)报社排版室新址录字、排版,编辑人员当晚到排版室完成编校工作。

1994年1月1日,《揭阳报》改为《揭阳日报》。2月1日,报社印刷厂建设完成,报纸实现自行印刷,不再交由汕头日报社代印。

1992年8月,省政府批准设立揭阳经济开发试验区。1994年,试验区管委会为了提高知名度,扩大影响,邀请报社在《揭阳日报》上为该区创办试验区专门的宣传阵地,全面报道试验区开发、建设的情况,尤其是试验区努力打造现代化工业港区的目标。不久,“试验区专页”创办,这是报社创办县区专版的发端,也可说是县区专版的首个试验田。报社为宣传报道这个区的建设情况,专门在试验区派设了记者站,派驻了两名专职记者。

郑培亮老师,揭阳日报社退休干部,曾任副总编辑,当年派驻试验区记者站的负责人,是揭阳日报社第一个记者站负责人。他和陈自信记者(现揭阳日报社社委会委员、工会主席)两人每天在试验区一间简陋的办公室工作,白天分头到各地去采访,晚上则窝在记者站写稿,一周除星期日外基本没有休息时间。到了要出刊的前一天,两人又得赶到报社的排版室,将两版“试验区专页”编校完毕。郑老师说:“创办县区专版真的是历经艰辛,太不容易了,但经验就是从那儿开始的。不闯一闯,会有路子吗?”

新世纪过后,揭阳日报社全面创办县区专版,至今,揭阳市辖县级政区都有新闻专版,每周一期刊出。

与时俱进,由一报发展到多媒体宣传

1995年10月1日,揭阳日报社属下首份子报《揭阳晚报》试刊,为周刊。1996年正式出刊并改为周二报。1998年11月为配合下一年度《揭阳日报》改出8版,《揭阳晚报》当月暂停出版。

张晓驯是当年晚报招聘的首批记者之一,对于在晚报工作的历程,她用“累并快乐”来形容。她称:因为社会新闻和时政新闻在采写上不同,报社首次创办晚报,大家都是摸着石头过河。那时资讯并不像现在这么发达,电脑也并未普及,大家一有空就泡在资料室读书看报,努力学习全国一些影响较大的晚报的办报模式、写作方式,同时又积极挖掘素材,做大身边的社会新闻题材,力求让揭阳晚报办出“本土特色”。记得那时大家都非常用功,有时为了一个“吸睛”的新闻标题,都要反复商议讨论,稿件也是改了又改,即使一组各五六十字的短新闻,记者编辑们也从不马虎,都希望把新闻做得更贴近生活、贴近大众。“那时候,我们的‘巡城马’‘工夫茶’‘时事点评’‘读者来电’等都是备受读者欢迎的特色栏目;还有副刊‘晚风’等,编辑和主任们也都花了十足的心思,吸引了大批文学爱好者前来投稿。”晚报停办后,编辑们投入到扩版后的报社社会新闻报道工作上,将此前的努力和干劲用在社会新闻采写上,使报社的“民生·社会”成为读者喜爱的一个版面。

2006年1月5日,《揭阳日报·教育周刊》创刊,为对开4版周报。当年秋季改为《揭阳日报·教育周刊(小学生版)》和《揭阳日报·教育周刊(中学生版)》出刊,各自为4开4版周报。这是继《揭阳晚报》之后报社的又一份子报,发行量曾突破15万份。在办好教育周刊的同时,报社还每年开办小记者培训班,培养了一大批热爱写作、热爱新闻事业的中小学生。

在办好报纸的同时,揭阳日报社与时俱进,迎合网络时代的到来,把党报宣传延伸到网络世界。2007年4月3日,揭阳日报网正式开通。2008年3月24日,揭阳手机报正式开通,当年7月1日,揭阳新闻网正式开通。

在手机阅读时代到来之际,2015年9月1日,揭阳日报微信公众号正式上线运行,这个新闻端口迅速成为广大读者的掌上朋友,党报的第一手新闻内容源源不断地输送到手机用户上。2024年下半年,揭阳日报教育天地微信公众号上线试运行,成为专门服务教育系统和关心揭阳教育的读者的掌上新闻。

随着新媒体时代的到来,手机阅读已经成为读者的新常态,揭阳日报社依然不落队伍,于2021年5月20日开通“i揭阳”手机客户端(别称“爱揭阳手机端”),将党报新闻和宣传内容第一时间发布到手机客户端上。2023年,捕捉到手机用户大多喜爱视频新闻,传播方式以短、动、快见长,报社也迅速组织编辑人员投入到短视频制作和发布上来。2023年元旦,揭阳日报社精心打造的短视频新闻宣传“揭视频”视频号正式上线,以30秒至5分钟不等的视频新闻,快速报道热点话题,成为受众欢迎的新媒体产品,使揭阳日报社新媒体宣传平台多了一个阵地。尔后,一批优秀的短视频作品火遍大江南北,2024年春节期间播放的《揭阳街边舞狮女孩登上央视新闻》更是达到190多万播放量和4.5万点赞量,品牌效应逐渐显现。

融媒创新,助力高质量发展

从1992年一路走来,揭阳日报社一直担当市委机关报职责,以党建为引领,全面落实各个时期党的建设总要求,锐意推进媒体改革事业,认真落实意识形态工作责任制,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪学习教育等主题教育,紧紧围绕市委市政府中心工作,先后策划推出“奋进新征程,建功新时代”“‘揭’开新局,高质量发展看揭阳”“‘揭’创新绩,高质量发展在揭阳”以及“奋起百千万,激活县镇村”等大型主题宣传,聚焦揭阳发展,筑牢新闻宣传舆论阵地。

作为岭南地区本土媒体,报社着力于宣传岭南文化特别是潮汕文化。主报的文艺副刊“榕江水”专版,主要培育本土文学爱好者,刊登具有乡土特色的散文、小说、诗歌等;“文化”专版也主要以岭南文化、潮汕文化和揭阳文化为主要宣传对象;“揭岭风情”专版则注重于挖掘和弘扬地方历史文化;“旅游”专版也不时推出本地、潮汕、岭南旅游资源推介;“美食”专版以粤菜、潮菜为专攻内容;“珠宝”专版则以揭阳玉文化为宣传要点。

2017年,“揭阳姓氏概略”栏目获广东好新闻二等奖。2019年,历时两年的大型系列报道“揭阳‘非遗’展示”获得广东好新闻三等奖。

2020年,揭阳日报推出大型系列报道“行走绿廊,感受水城文化”,以解读历史文化的新闻方式全方位介绍古城中心南河、北河之间葫芦地带区域的历史文化景区,至今历时5年,已经推出213篇报道文章,成为全省地级党报历时最长、报道文章篇目最多的系列报道,并在读者间形成“追剧式”阅读。

2023年,揭阳日报社以“兴·揭阳”推文助推融合创新,通过采集揭阳地方特色人文题材,植入全媒信息,强化融合思维,形成融合报道。截至2024年12月,共推出657篇推文,总阅读量超过340万,其中有72篇推文阅读量超过1万,阅读量最高达到10万+,进一步提升了揭阳日报微信公众号吸引力,同时举办揭阳市“百千万工程”系列短视频大赛,精彩呈现揭阳实施“百千万工程”的亮点特色。

2024年,报社联合市水利局等单位启动了“榕江入海流”——揭阳水文化系列宣传活动,对揭阳母亲河榕江的历史文化进行广泛推介。历时近一年的系列报道受到社会各界的广泛关注和高度评价,以“报纸深度报道+视频简要解说”的立体化宣传形式,让榕江流域水文化“飞入寻常百姓家”,让更多的人认识榕江、走近榕江、了解榕江。这次系列报道,为报社联合相关部门宣传揭阳古城开启了新的模式,助力揭阳“活力古城”建设。

对于党报下一步的发展,揭阳日报社社长袁惠亮在接受采访时表示,将继续以党建引领筑牢阵地,落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制,继续强化党员干部队伍建设,进一步巩固党纪学习教育成果,持续营造风清气正政治生态,牢牢守住党的新闻宣传舆论阵地,为推动高质量发展提供坚强政治保障;提前策划主题宣传,聚焦“百千万工程”策划好主题宣传,继续启动采风调研活动,持续推出系列主题宣传报道,做好一系列特刊、专栏、专版的采写和刊发工作,为推进“百千万工程”营造良好舆论氛围;打造政务宣传平台,聚焦重点工作部署,拓展政务宣传合作,全力打造权威政务宣传服务平台,助力我市招商引资,加快建设产业强市、和美揭阳;推进媒体融合创新,依托“揭视频”、 i揭阳手机端,以“兴·揭阳”为抓手,以推出高质量短视频为重点,启动“揭商故事”全媒体宣传,进一步扩大新媒体影响力,全力打造富有活力、富于创新的新媒体平台,补齐党媒建设短板弱项,重点建设“揭阳日报教育天地”新媒体平台及全媒体矩阵,形成做好新时代教育宣传的强大合力,助推揭阳教育事业高质量发展,为加快建设产业强市、和美揭阳贡献力量。

在谈到服务“活力古城”建设时,袁惠亮社长表示,报社将围绕揭阳古城“三山二水一葫芦”中心区域,继续做大历史文化专题的宣传,并将启动对黄岐山风景名胜区的系列宣传。对此,全媒体矩阵将发挥党报党媒主体作用,精心策划一系列宣传报道,让读者和受众第一时间接收到来自党报党媒的权威信息。