●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(212)

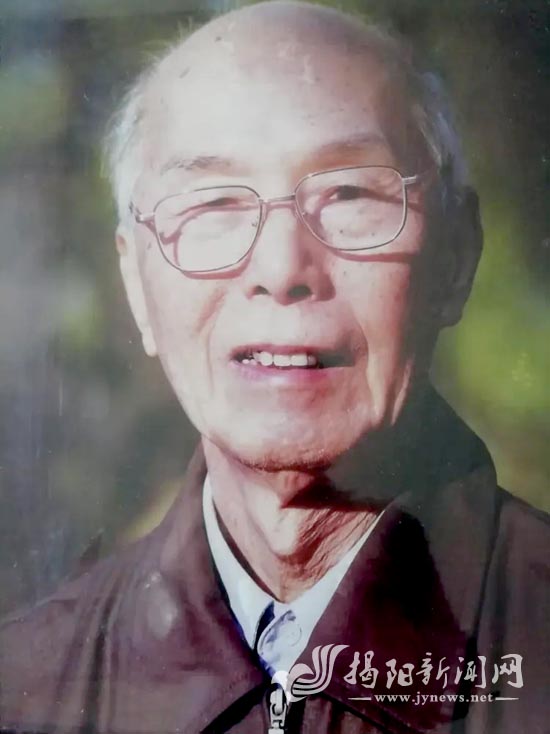

林宽(1923~2018)。林 群 提供

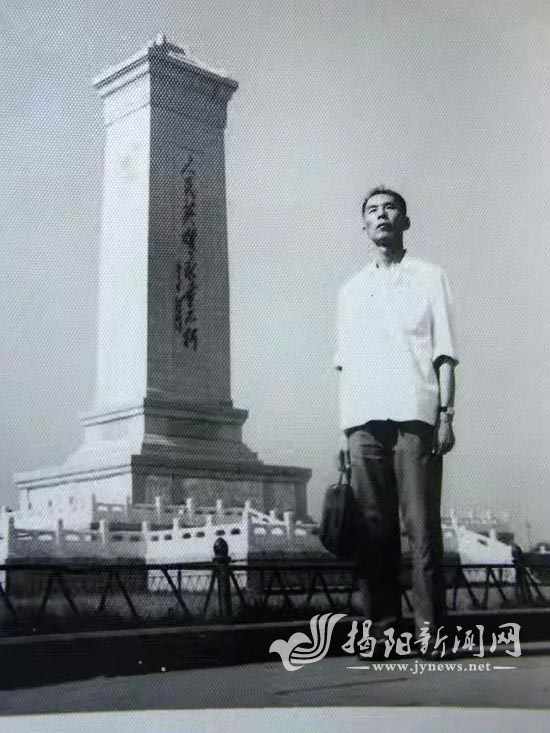

林宽解放后在北京人民英雄纪念碑前。林 群 提供

20世纪90年代,林宽与老战友在汕头中山公园合影。林 群 提供

林宽晚年游丰顺龙归瀑布留影。林 群 提供

林宽故居位置图。阿 龙 制图

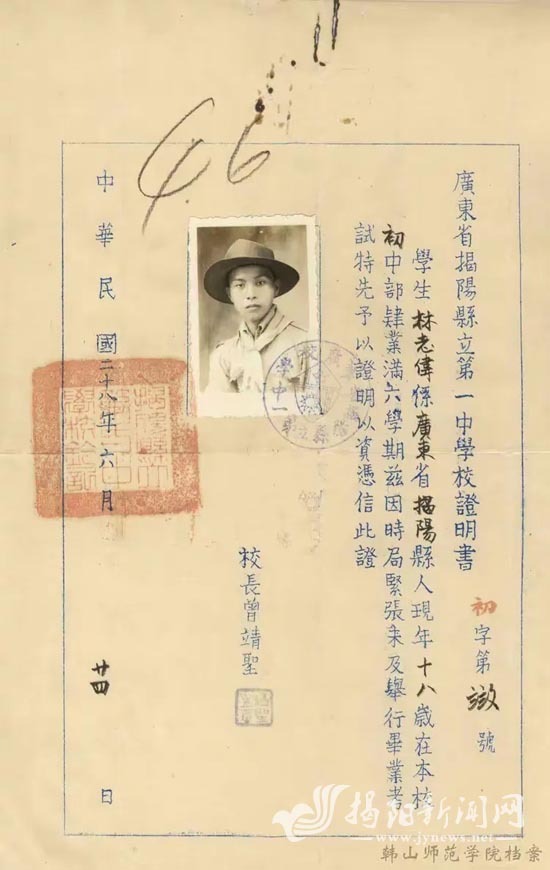

林志伟揭阳一中肄业证。林 群 提供

林宽故居挹爽门。郑楚藩 摄

林宽故居大夫第。郑楚藩 摄

记者采访林宽三弟林志辉(左二)、细弟林志华(左一)。郑楚藩 摄

林宽(1923~2018),原名林志伟,出生于揭阳进贤门外林厝祠永祥里(也叫“两源内”,今属榕城区新兴街道河南路社区),富于爱国热忱,从青年时期就参加抗日救亡运动和革命活动。参加中国共产党后,以教师职业为掩护,在揭阳、潮阳关埠、汕头市区从事党的工作,并以林厝老宅为掩护,传递情报,留宿和保护同志,根据地下党组织安排,到潮揭丰边游击区工作,为推翻国民党反动统治、建立新中国贡献了自己的力量。新中国成立后,任揭阳县副县长、汕头专区财办副主任、汕头地区经委副主任等职,勤勤恳恳、任劳任怨、清廉克己,不改共产党人的优秀本色。

2024年冬至时节,“行走绿廊,感受水城文化”采访组来到河南路社区林厝老宅,探寻他革命一生、大公无私的故事。

无悔学生时代,参加抗日救亡

据林宽的弟妹和儿子介绍,林志伟1923年农历二月十五出生于两源内,“两源内”是铺号,经营酱油、酒等杂货。在林志伟父母这一支,育有5子2女,林志伟排行为大哥。父母对他一向严格要求,用心教养。林志伟自幼懂事,为人富于正义感,读书成绩优秀,作为大哥,他对弟妹的要求也像父母对他一样非常严格。

林志伟的学生时代正值日寇入侵、山河破碎,抗日救亡运动在中国共产党领导下掀起新高潮。受此影响,林志伟也和老师、同学一起,积极参加抗日救亡活动。

1937年卢沟桥事变,揭阳一中学生蔡耿达、倪捷阳等人踊跃参加青抗会,并联系其他学校组成了“揭阳学生抗敌联合会”,开展抗日救亡爱国活动。林志伟初中时期就读于揭阳一中,在学校热烈的爱国氛围影响下,积极参加抗日救亡运动。据林宽的儿子林群介绍,他父亲曾跟他讲过,初中时为避日军轰炸,学校暂迁棉湖,他和同学们渴望中国有强大的军事力量打击日寇,同学们在夜里唱《松花江上》,一个个痛哭失声。

1939年6月,林志伟16岁,考入韩山师范学校高中部就读。当年的入学证明书还保存着,上面有林志伟意气风发、少年英俊的照片,写着:“广东省揭阳县立第一中学校证明书:学生林志伟系广东省揭阳县人,现年18岁(虚龄),在本校初中部肄业满6学期,兹因时局紧张未及举行毕业考试,特先予以证明,以资凭信此证。校长曾靖圣。中华民国二十八年六月廿四日。”

在韩师高中部,林志伟与张开明(又名张伯哲,原中共台中工委书记,1950年牺牲于台湾)、陈仲豪(原汕头一中校长、汕头大学图书馆副主任,当年是中共基隆中学支部书记)等为同班同学,他们都是有家国情怀的热血青年,一同投身革命,反抗腐败专制的国民党,参加抗日救亡运动。

据史料记载,1939 年初,日寇大肆进犯广东,攻占汕头、潮州等地,许多学校被迫停办。为避战乱,韩山师范学校迁至揭阳古沟(今揭东区白塔镇广和村),在烽火中抗争,在铁蹄下办学,并在师范部的基础上开设中学部,收纳汕头金山中学、汕头一中、聿怀中学、女子中学、澄海中学、揭阳一中、潮州金中、潮安中学、八区中学等目前有记载的 9 所学校部分师生及前来借读的东南亚侨生。在这段烽火岁月中,林志伟十分珍惜难得的学习机会,认真学习文化知识,并在火热的氛围中积极参加抗日救亡革命活动,成长为具有丰富灵活斗争经验的革命骨干。

林群现在还保存着父亲在韩师毕业的集体照,少年学子,志存高远。相片背面有同班同学龙飞凤舞的签名,其中不少人投身救国革命,有的后来为国慷慨捐躯。1942年,林志伟的同学中有数人投笔从戎考入空军,林志伟在学校壁报上写下《送远行人》,热情抒发了共同投身抗日救国的志向:“五千年的古国要翻身,我们要自由和解放!年青的人啊,谁又没有一颗炽热的心?!你们要驰骋在这圣洁的战场,奔向那光明的烽火,中华的好儿女,活着一天便要有一天活着的意义!”

在韩师读书期间,在抗日救亡运动中,林志伟邂逅了来自沦陷区潮州的同学吴逊(原名吴舜香),两人两情相悦,志同道合,1942年高中毕业后两人结为伉俪。

林志伟大学就读于广西大学,参加了中共地下党员蒋祖榆组织的进步学生社团《芦笛社》,揭露和抨击日本人的丑恶行径,宣传进步思想,一步步靠拢了党组织。

坚持隐蔽战线,助力解放揭阳

林志伟结束在广西大学的学业后,回到家乡揭阳。怀抱救国理想,他在韩师同学、中共地下党员倪宏毅帮助下,与中共揭阳党组织负责同志杨英伟等频繁接触,完成党组织交给的任务,1946年2月,在倪宏毅介绍下,正式参加中国共产党。

解放战争时期,因革命工作需要,林志伟化名林宽,与共产党员倪宏毅、郑惠川、陈德智等人,坚持隐蔽在揭阳县城的秘密战线上,掩护过往同志、传送秘密情报等,为迎接解放军进城作各种前期准备,成为党组织在城的重要力量。也从这一时期开始,林宽成为林志伟的新名字。

记者跟着河南路社区党委书记李晓敏来到林宽家的老宅,只见巷口有一个六角门,上面有十万山人题的“挹爽”二字。进去就是林家老宅“大夫第”,是一处“四点金”。据林宽的三弟林志辉和细弟林志华介绍,大学毕业后,林宽以教师职业为掩护,投身革命运动,在揭阳、潮阳关埠、汕头市区从事党的工作。

1947年,党组织在林家老宅设置做火柴的手工小作坊,表面上有两三个工人,以此掩护在这里工作的地下党同志。林厝老宅作为党的联络点,传递情报和接待人员居留过往等,地下党负责人杨英伟、吴坚、黄秋英等都曾在林厝内住过。据林群回忆,父亲曾救助地下党的负责同志杨英伟、黄秋英。解放前夕,敌人疯狂搜捕革命者,在一次例行搜查中,杨英伟和黄秋英接头时被抓,林宽趁敌人尚未甄别,通过家庭世交、榕城容真照相馆黄老板,找达官贵人作保,把杨、黄二位同志营救出来。

林宽的妹妹林志端,现在93岁,据她介绍,林宽的妻子吴逊十分支持丈夫的革命工作,包括料理隐蔽在老宅中的同志的日常生活、传送情报等许多事务都是嫂子帮忙完成的。林志端还记得,1949年嫂子怀孕挺着大肚子,利用身形将情报捆在腰部,带着她一个小姑娘作掩护,到城郊送情报。

林宽的三弟林志辉说:“我家老宅成为解放军解放揭阳时的第一个落脚点,许多提前进城开展解放前期工作的同志都是先住在这里。大哥工作繁忙,无暇顾家,幸有大嫂像慈母一样照顾着一家人。我比大哥小12岁,我9岁的时候母亲就去世,还有幼小的弟妹,我们可以说都是大嫂养大的。当时她自己也已经两三个孩子了,对我们就像对自己的孩子一样,大嫂真的非常慈爱,是大哥的贤内助,任劳任怨,操持着贫困艰难的家事,是一家人的主心骨。”

据林宽的大女儿林莹回忆,1949年她6岁,国民党胡琏兵团逃至台湾前在潮汕地区疯狂抓壮丁,拥至老宅大门时,妈妈勇敢堵在门口用普通话与他们交涉,用本地话吩咐保姆卢妈通知在宅内的地下党员吴坚赶紧撤离,吴坚顺利脱险。

由于林宽从事的是隐蔽战线工作,长年不在家,家里人都对外称林宽是远在台湾教书,弟妹等孩子们都极少见到他,更不知道他做的是什么工作,只有父亲和大嫂心知肚明、为林宽担惊受怕。林志辉说:“解放前夕,有一天大哥突然回来了,却是发高烧,父亲赶忙给他请来老中医,医生看后担心地说,这个病(可能是疟疾)咱们这里没有,是‘山里’有的……意思是这孩子去过别的地方,参加过什么组织。父亲非常害怕暴露,忙让林宽认医生为义父,才又安全地渡过了一个险关。”

林宽的儿子林群介绍,三叔说的这件事,是发生于1949年8月25日,父亲林宽后来在日记里有提及,那一天他是受党组织派遣潜入榕城为解放军进城做准备工作,却高热病发。当晚宵禁,儿子林群出生,妻子吴逊自己为儿子接生剪断脐带,所以印象深刻。

服务父老乡亲,始终两袖清风

林宽1949年“入山”(进红区),在潮揭丰边根据地工作,直到揭阳解放。解放后的一天,很少见到大哥的林志辉突然眼前一亮,大哥回家来了,身穿制服,还佩着枪,雄姿英发,气宇轩昂,帅极了。林志辉好奇地围着大哥,左看看,右摸摸,特别高兴、羡慕。父亲骄傲地说:“你大哥是‘老八’(老百姓对八路军的亲切称呼)哩!”家里人这才明确知道林宽的政治身份。

林宽的弟妹记得,林宽心心念念只记着他的工作职责,很少顾及家人和家事。为让人民群众早日过上好日子,他全力参与家乡的经济建设,服务父老乡亲。解放初,为保障人民群众的基本生活,新政权迅速成立了人民政府控制的揭阳贸易公司,由林宽任经理,贸易公司为稳定时局、维护新的经济秩序做出了突出贡献。林宽晚年与子孙谈及这段岁月,非常怀念那时上下一心的风气。他保存着当年贸易公司的合影,照片上许多人穿着旧军装,端坐在前排中央的是炊事员大妈,负责人林宽却站在后排的边边上。

20世纪50年代,林宽大部分时间在揭阳工作。据《中国共产党揭阳县组织史资料》载,林宽1954年5月至1955年3月任揭阳县人民政府副县长,1955年3月至1957年1月任揭阳县第一届人民委员会副县长,1957年1月至1958年5月任揭阳县第二届人民委员会副县长,1956年6月至1958年6月任中共揭阳县第一届委员会常委,1956年6月,县委设立财贸政治部(财贸部),林宽兼任部长,至1958年5月。1956年6月至1958年5月兼任县委财贸政治部(财贸部)部长。

在揭阳工作期间,林宽工作兢兢业业,不负人民重托。据林宽日记记载,他与当年的揭阳县县长吴者等,带领人民群众义务劳动,将昔日的国民党刑场改建成人民公园(今榕江公园),正中矗立起了揭阳革命烈士纪念碑。

1958年,林宽调往汕头专区工作,先后任专署财办副主任、经委副主任等职。据林宽子女回忆,父亲崇尚实干实务,喜欢挑战,经济困难时期担任过汕头专区农科所所长,为解决农村困难担任过汕头地区第一家氮肥厂星火氮肥厂厂长。

林志辉说,林宽虽然一直担任干部,但始终大公无私,两袖清风,清正廉洁,宁可自己节俭,也不向组织提要求,从来没有给家人一点特殊照顾。父亲身体一直不好,家里生活非常拮据,但大哥从未利用职权为家庭谋取点滴私利。林志辉记得,解放初,即使家里再穷,无钱交税、买盐,父亲总是去炮台找三儿子志辉解决,而不是去找当“官”的大儿子林宽。林志辉说,三年经济困难时期,林宽已经调汕头工作了,有一次家里实在没法给弟妹和孩子交学费,竟然要卖掉大嫂的嫁妆—— 一个服饰橱,林志辉坚决不同意,说:“不能卖!我来想办法!”大嫂的嫁妆才保住了。

林宽的弟妹都记得,大哥一心为公,个性正直,全身心投入工作,对家人虽然关心爱护,但更多的是严格要求,每次回家对弟妹和孩子都是叮嘱要遵纪守法,要勤劳努力,做什么工作都要认真负责,因此家族中个个循规蹈矩,遵章守纪,积极工作,形成严于律己、勤奋上进、正直善良的家风。

永葆革命精神,传承红色基因

“革命人永远是年轻,它好比大松树冬夏长青,它不怕风吹雨打,它不怕天寒地冻,它不摇也不动,永远挺立在山岭……”这首革命歌曲是林宽生命的写照,他不怕一切困难,为党和人民奉献一生。直到离休后,仍永葆革命精神和青春,长忆烽火岁月,珍藏革命友谊,致力于传承红色基因。

1983年林宽离休,离休后应组织要求还参加了清理“文革”三种人领导小组的工作,以及选拔考察中青年干部的工作。林宽离岗不忘家国,一直关心国家大事,永远保持革命精神和青春,每年国庆节,他都会在自家临街阳台挂上五星红旗,带子孙、重孙向国旗行礼。

林宽的老同学都是当年的热血革命志士,他与老同学保持着数十年的绵长友谊,退休后常常欢聚一堂。林群现在还珍藏着1960年、1990年父亲与陈大杰、陈仲豪的合影,他们是当年的韩师“三剑客”,如今历经劫难豪情依旧。林宽热爱生活、兴趣广泛,晚年在子女陪同下,游历祖国大好河山,畅情快意。76岁登华山、嵩山,82岁登三清山,92岁时还在子女陪同下游福州三坊七巷,拜谒林则徐、林觉民等先贤故居。

林宽一生勤于阅读、博览群书,对新事物始终保持强烈兴趣,学电脑、学摄像,带着摄像机拍老街小巷,熟练使用智能手机、微信……他兴趣广泛,艺术趣味不受地域、时代限制,喜欢京剧程派和演员张火丁,喜欢流行歌手陈明和郑钧。他总是与时俱进。

2018年,林宽病故,享年96岁,人生堪称圆满。他革命的一生为祖国的解放和建设事业作出突出贡献。他公而忘私、清正廉洁、严于律己、以诚待人的崇高品格,永远激励着后辈奋勇前行。