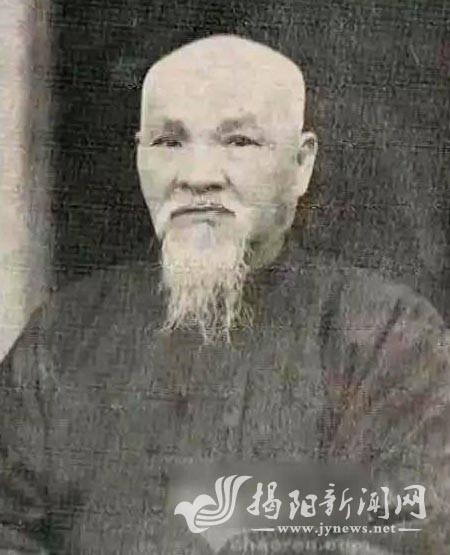

姚梓芳(1871~1952) ,又名曾美,字君悫,号秋园,别署觉庵、岐山老民,是揭阳县桂岭凤林村(今属揭东区桂岭镇)人。他是北京大学首届毕业生、清末民初潮汕知名学者、著名的古文学家、维新派人士。他自幼好学,博通经史。晚清时期,中过禀生、举人,历任法部主事、广西第二师范校监、北京高等实业学堂人伦道德课讲师。他以文章名世,受时人推崇。

以第一名的优异成绩成为北京大学首届毕业生

姚梓芳出身于书香门第,自幼勤勉好学,熟读四书五经,治学十分严谨。他十分注重读书的方法,将要读的书籍分为三类:一是涉猎之书,二是专精之书,三是诵读之书。

姚梓芳十五岁后师事名儒蓝畏庐,就读于乔林林氏书塾、城西许氏百洲草堂、榕江书院等处,他天资聪颖、勤敏好学,深得业师蓝畏庐的赏识。姚梓芳于光绪十五年(1889),以品学兼优获补学宫子弟;光绪二十三年(1897)以全潮州府文学第一名的优异成绩,被选送至广州广雅书院就读,入学万木草堂,师事康有为,参与变法活动,戊戌变法后一度隐居香港;光绪三十三年(1907)毕业于京师大学堂,获师范科举人,任法部主事;光绪三十四年(1908),调任广西第二师范学监;宣统二年(1910)夏,复就学于京师大学堂文科,兼任北京高等实业学堂讲师;三年后,以第一名的优异成绩毕业,一鸣惊人。按照学堂的《毕业奖励章程》规定,他本应享有状元待遇,可恰巧这时京师大学堂改办为北京大学,相应废除了原有规定,故他的状元待遇也就没有享受到。

心系家乡,捐资兴建学校、修桥造路,建设救济院

民国以后,姚梓芳历任暹罗华侨宣慰使、潮梅行政考察官、潮梅司法官、广东禁烟督办、潮州税务局长、汕头黄金局长、全国烟酒驻沪办事处代表、福建银行监理、浙江省复选监督官、浙江余上捐局和清湖海门统税局长、学海书院教授等职务。

出任地方官后,在繁忙的公务之余,他仍矢志力学,秉烛夜读,做到学以济世。他在任上10余载,始终严谨自律,秉公办事,官声、政绩皆著,令人折服。民国十四年(1925),时年54岁的姚梓芳便急流勇退,毅然辞去官职返回家乡,定居榕城,创建秋园学苑,并建楼藏书,治学讲课。

姚梓芳对家乡父老感情颇深,始终关注着揭阳的发展。早年,他节衣缩食,并拿出自己全部奖学金,慷慨捐资,为家乡凤林村兴建了养志小学,为家乡培养了一批又一批的人才。他卸任后赋闲在家,仍心系公益民生。他独资兴建家乡和平桥、学士桥,改善家乡的道路交通,造福乡民。

民国二十一年(1932),姚上书时任第四路军副总司令的香翰屏,提出了建设揭阳县救济院的可行性方案,带头捐款,并推举了当时的县长谢鹤年任理事长,在进贤门外购地15亩,建成了一座颇具规模的“揭阳县救济院”。

以文名蜚声海内外,著有《古文辞阶》等书

姚梓芳很能写文章,文名蜚声海内外。他追随当时颇有影响的桐城散文派,主张学习《左传》《史记》等先秦两汉的散文和唐宋古文学家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究义法,要求语言简洁,以阳刚阴柔分析文章风格,提出桐城“义法”之说,即“文章要合时而用”,要“言之有序、 有物”,“文以为经,而法纬之,然后成体”。

他穷一生的心血,著成了《古文辞阶》一书,在书中极推崇“桐城八美”(即“雄、奇、怪、丽、茹、远、洁、适”), 对“八美”各作16字赞,他认为“学者能有八美之一,即可成家”。

民国二十年(1931),姚梓芳以其煌煌文绩,被聘为县修志馆馆长,任《揭阳新志》总编纂。民国二十四年(1935)揭阳拟重印正续志,他加入重印县志董事会,被推选为总编纂,负责督校和监刊。

姚梓芳一生笔耕不辍,著述颇丰,而较少写诗,所写文章多为序跋、传记、杂文。刊行面世的有《秋园文钞》《觉庵丛稿》等。

整理:林一帆

部分内容引自《揭阳人文史话》之《名家辈出》

图片来源:文明揭东、揭东文苑