●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(154)

陈文希故居位置图。阿 龙 制图

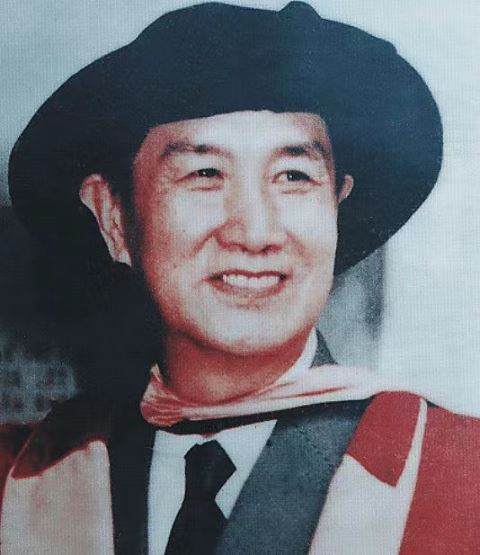

1975年,陈文希获新加坡大学荣誉博士衔。资料图片

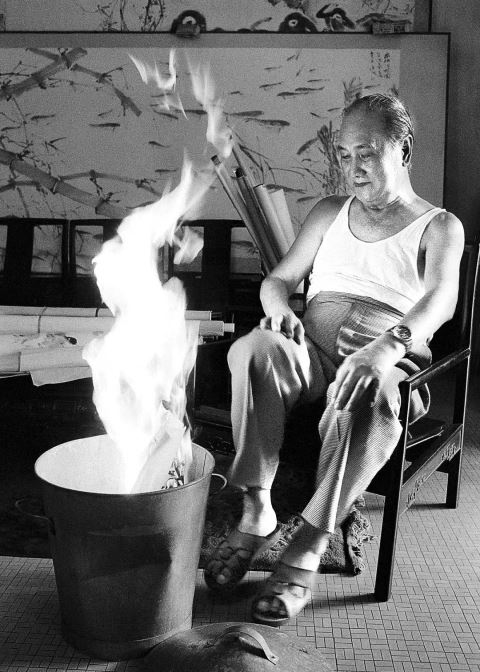

新加坡摄影家蔡斯民拍摄的“陈文希焚画”图。资料图片

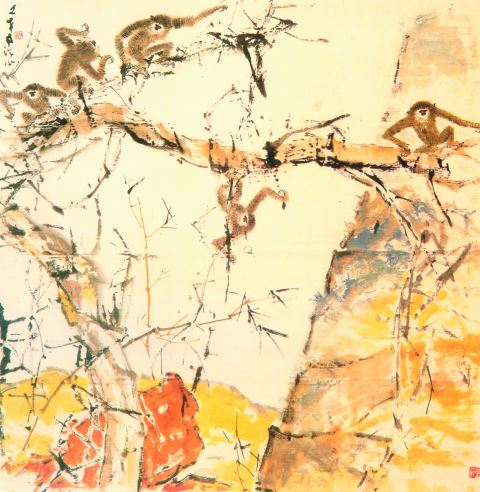

猿猴是陈文希最擅长表现的画题之一。资料图片

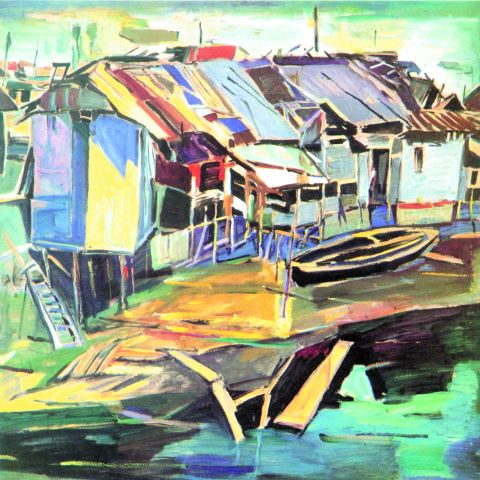

陈文希西洋画作《新加坡河畔》。资料图片

新加坡50元面值现钞上的陈文希画作《双猿枯藤》。资料图片

族亲向记者指认陈文希故居。

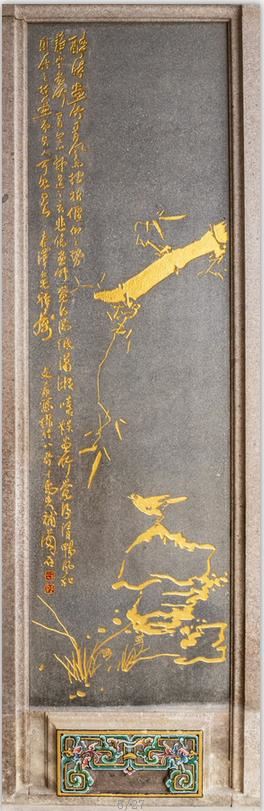

凤美塘埔“维城家园”门楼肚至今保留的陈文希画作。黄洁潮 提供

陈文希(1906~1991)是国际美术界熟悉和敬佩的一位前辈艺术家。他于清代末年出生于广东揭阳,曾在上海美术专科学校和新华艺术专科学校就读。他一生从事艺术及教育,先在揭阳、汕头任教,后到南洋,传播中国美术,在中西美术融合上做出了卓越的成绩,被誉为新加坡画坛巨擘、“东方毕加索”。

在“行走绿廊,感受水城文化”采访中,我们获悉这位在国际画坛上影响甚大的卓越画家,是榕城区渔湖街道中联玉宫村人,他当年在揭阳的寓所,就在我们第150站经过的烈士陈卓然的祖业——国基公厅后厅(详见10月17日报道)。于是,一行人决定寻访陈文希在玉宫村的故居及其族亲,了解这位揭阳杰出先贤与书画艺术的不解之缘。

少年时期:性之所好,钟情描绘

陈文希1906年出生于渔湖白宫(今玉宫)一户富庶和睦的大家庭,父亲陈吉宽,是不第秀才,叔父陈吉昭,是武秀才,仁爱乐业的家风以及殷实的家境给了陈文希无忧无虑的童年,培养了陈文希端正的品行和优秀的审美情趣。

陈文希自幼对画画有一种钟情,对于潮汕的砖雕、木雕、彩绘都有浓厚的兴趣。虽然在他的家庭里,没有一位涉猎绘画的先辈,也没有期望他成为一位画家,但他性之所好,随时随地都能无师自通,找到学习的机会。

“儿时的故乡到处都是一望无际的稻田和柑园,每天飞来飞去的麻雀常常引起我的兴趣,我总是出神地看着它们聒噪,争食、起飞、盘旋、跳掷……此外,我还喜欢养鸡、养鸭、养鹅,从幼年一直养到少年,似乎对小动物的爱好是与生俱来的……”在陈文希《五十年绘画生活》的自述中,童年的记忆充满生趣。及稍大,陈文希对家里悬挂的字画又产生了浓厚的兴趣,常常一看再看,心里充满了惊奇和羡慕,那时他还不知什么是颜料,就常常把赤石磨成红粉,又将树叶榨汁,用笔蘸着在纸上画着玩。他还喜欢看油漆匠为人画屋檐梁柱,每每这个时候,内心总是涌起莫名的感动。“总之,我的童年无忧无虑,单纯的乡村生活,使我有闲心与闲情去向许多有趣的事物探索、追寻,无论是人为的,或来自大自然的,处处都充满着美的启示,孕育了我对绘画的热爱。”陈文希在自述中这样描述家乡风物对自己的深刻影响。

据记载,陈文希幼年即在村里读私塾,年纪稍长,就到揭阳县城接受高小教育,之后还到当时的商埠汕头读中学(4年制)。其时,揭阳县城是潮州画人辈出的所在,且无形中形成一个绘画的中心。在孙淑彦撰写的《扫描民国揭阳画坛》中,清末至民国期间,揭阳县城书画艺术风气极盛,书画家队伍壮大,潮汕不少知名大家如林伯虔、林亦华、林岩耕、林苍石、庄起凤、张若凡、陈元德、彭镜波等等都是这一时期的专业画人,且画家们所擅长的画种也各不相同,以致于当时揭阳县甚至还有“徐松鬼,剑香兰,伯虔竹,苍石鸡,石帆猴,亦华乞丐,岩耕山水”的流传说法。正是在这样的背景下,少年文希如鱼得水,他所在的学校里既有图画科的设施,也不难获致课余的进修和交流,耳濡目染之下,对艺术的渴求与日俱增。

青年时期:负笈美校,起点颇高

乡土性的传统,常是一个艺术家的灵感根源,但不足以超越更广大的世界,必须通过其他要素的培育,才能脱颖而出,达到更优越的境地。深谙其中道理的陈文希在汕头完成中学课程学习之后,非常渴望获得更进一步的深造机会。

“那时,上海、北京、天津等大都市先后出现了若干专业美术院校。我爹爹与大多数有志于艺术的青年一样,向往到大城市游学,但遭到家里的强烈反对,认为他应该攻读更有前途的法律或医学。我爹爹主意已定,就私下里省吃俭用积攒了6元钱,先买妥船票后再说服家里让他到上海去学习美术。其时,爷爷已早逝,当家的叔公多次劝说无效最后勉强同意我父亲的决定,但规定给他每年的费用不得超过300元,若多花就不让再读下去。”陈文希的二儿子陈少明博士在新加坡远程接受记者采访时这样讲述。

到了上海,陈文希非常珍惜这个来之不易的学习机会,他先是考进上海美专,及后又转入新华艺专,选读美术教育系,专(兼)攻中国绘画和西洋绘画。在求学4年期间,他对绘画的爱好达到如痴如醉的地步。为节省费用,他每天“两点一直线”,除了上课就在仅方丈大的斗室中作画,费用从未超过叔父的规定。其时,上海是全中国的美术中心,著名画家云集,也常有美术展览会的举行,他由此不断得到观摩和激励,求进步的心也愈切,而众家作品的展出,也使他深受感染,从中得到很多创造性的启示。

4年的专业学习让陈文希获益良多,为他日后探索中西结合打下地基。艺专毕业后的陈文希,朝气蓬勃,奋发有为、开始献身于教育事业,献身于绘画艺术。他在汕头教了多年中学美术课,兼课最多时是同教3所中学和1所小学。他还在家乡揭阳开班授艺教徒、与同道者组织春阳画社、举办书画会、沙龙,一起切磋艺事、探索艺术……迫不及待地把所学到的新知识传播给家乡的美术界。新流派新思想带来新气象,在古老的县城中创造了良好的艺术氛围,也在一定程度上推动了揭阳书画艺术的普及和发展。

在教书育人之外,陈文希坚持潜心创作。他从中西融合入手,在中外遗产的学习和研究中,始终抓住“个性”这个主题,从观念到技法,不断锤炼了自己别具一格的艺术语言,并不断突破、拓展,获得成就。此后,陈文希在汕头、广州、香港、上海等城市举办画展,作品受到广泛的关注。

天赋和勤奋,加上难能可贵的独创精神,使陈文希在青年时期就透出将成为“艺术大师”的天分。1937年,陈文希参加了在南京举行的全国第二次美展,在这次画展之后,英国画室杂志刊选当代中国十大画家的杰作,他的作品被选入,与齐白石、徐悲鸿同列其中。

中年时期:移居南洋,扬名海外

第二次世界大战结束后,陈文希到东南亚各地举办画展,当他在西贡、曼谷及星马各地先后举行展览会时,受到当地爱好美术人士的激赏,也结识了不少艺术界的朋友。也正是这次巡展,让陈文希得以移居新加坡,有机会更早接触到欧洲美术画派的革命,最终完成中西画优点的融合,成为沟通中西绘画艺术的先驱。

作为一个懂得与时俱进的画家,陈文希一直认为,中西绘画各有优点,而他的目标,便是同时掌握和发展中西画,继往开来,开拓一条中西合并的路。1948年,应英政府邀请,陈文希移居来到新加坡,这里景物秀丽、人文荟萃,多元文化让陈文希得到诸多启示和灵感,创作激情澎湃。除在学校及家庭教书外,他日夜都在作画或从事画学的研究,几乎谢绝一切应酬,偶或外出应酬,每于散席以前,即匆匆告归。由于他擅于吸纳创新,加之用力专且勤,画技画风与日俱进。

“父亲确是以绘画作为终身事业,美术是他的生命。除了睡觉,他几乎都在作画或想画,确是做到笔不离手,手不离笔,书不离手,手不离书,或画不离眼,眼不离画的地步。”据陈少明介绍,父亲陈文希性格沉稳,不喜交际,却对美术保持着高度的热爱和探索精神。不论在中国还是新加坡,他都随身带着速写本,写生是他一生追求的艺术实践。为了观察动物的习性和身姿、动作,家里就像个动物园,曾养过各色孔雀、斑鸠、雀鸟、鱼、鹤、松鼠等动物,前后还养过6只不同颜色的猿。而细致的观察和投入的揣摩,让陈文希积累了丰富的心得和创作素材,描绘的作品也特别丰富,达到以形取神的境界。

陈文希尊重传统、善于学习传统,又追新求变,视个性为灵魂。20世纪50年代,对国际艺术发展和理念向来持开放态度的陈文希“成功地将中国水墨传统与巴黎学派融合形成新的视觉表现方式”,在新加坡画坛掀起了很大的影响。此后几十年间,陈文希的绘画风格千变万化,他立足于传统中国书画之根,吸收西洋绘画之精髓,从古典主义,印象派、后期印象派、野兽派和立体派,到表现主义和抽象主义,无不认真研习,深入汲取。在处理传统和创新的关系上,他既不囿于师承的传袭,也不拘限于某一学派,懂得巧妙创新,利用新手法、结合新材料,创造多样化的质感和视觉效果,甚至在指画方面承教于潘天寿之后也独树一帜。

开放豁达的心胸和审美态度,让陈文希能从吴昌硕、八大山人、石涛、黄慎等的作品中,发现与现代绘画相通的理论,也能在抽象变形的西方绘画里,意味到中国绘画的真精神,融会贯通,得心应手,最后以其独特的中西结合的画风,在艺术领域里跻达不凡的地位,成为国际美术界公认的美术大师。

晚年时期:自甘淡泊,德艺双馨

一个艺术家的最大幸福,莫过于兼享盛名与高龄。陈文希在长达60多年的绘画生涯中,艺术成就丰硕。他的画作《双猿枯藤》被选印在新加坡50元面值的现钞上;多件作品被新加坡大学、南洋大学、英国牛津博物院,德国科隆博物院收藏;并先后获得新加坡共和国总统尤索夫授予公共服务勋章、台湾历史博物馆授予金章、亚细安文化及传播奖,受颁新加坡大学荣誉博士等多项殊荣……作为新加坡的国宝级画家,陈文希荣誉等身却从不为盛名所累,他深居简出,自得其乐,一心沉醉于书画艺术世界之中,即使晚年也毫不松懈。

“我一生从没有见过比我父亲用功的人,而且从年轻到老,一以贯之从没懈怠。”在儿子陈少明的眼里,父亲虽然在生活事务的处置上有点依赖母亲黄景庄,但在艺术上的研求精神却让人钦佩。

在20世纪80年代新加坡著名摄影艺术家、艺术策展人蔡斯民拍摄的一组名家画像中,陈文希焚画的形象让人印象深刻。照片中,陈文希老人坐在椅子上,平静地看着眼前的画稿被烧掉,火光映照着的老人的脸,甚至还带着些许笑意……这一形象,生动地反映了他对艺术的严苛。

“我的父亲说过:”绘画要讲究一笔不苟,一笔坏了,就不是好作品。‘他有个习惯,将不满意的画一烧了之,说起来,他的这个精神还是受画家徐悲鸿所影响。“据陈少明讲述,父亲陈文希生前与大师徐悲鸿惺惺相惜,有着深厚的友谊。有次在香港与徐悲鸿到饭店小酌时,等侍役上菜久久不至,徐悲鸿不愿虚掷时间,就用店里的牛皮纸及账簿笔墨,一鼓作气画了数张画作。陈文希便求赠这几件习作,徐悲鸿说:”这种画不能送人的。若是好好地画,送你老弟二十张也情愿。但我知道你将来一定会出名!在奋斗过程里,务必坚定意志。画得好的就保存起来,不好的就撕掉,为了爱惜羽毛,切勿将作品随便送人……“徐悲鸿先生的鼓励,在陈文希的绘画生涯里曾发生决定性的力量,使陈文希在日后的创作中精益求精,保持了一丝不苟的严谨态度。

陈文希孜孜不倦地在艺术上追求其理想,他曾把他对艺术创作生活的陶醉称之为“淡泊自甘的寂寞生涯”。他的人生,横跨20世纪各个惊天动地的历史时代,不仅经历了两次世界大战和新中国的诞生,也见证了新加坡争取独立的过程。在那个时代,欧洲现代艺术兴起,并和本地绘画传统有着错综复杂的关系。更重要的是现代艺术为陈文希等画家带来挑战,促使他们对新与旧、传统与现代、东方与西方之间的矛盾进行反思。在恒久不辍的专心致志之中,陈文希以独特的创新手法对不同绘画风格、技巧和理念加以融会贯通,成功创造个人风格,为20世纪中国绘画发展作出了巨大贡献。

侨居新加坡多年,思乡之情常在念中。20世纪80年代后,他听到祖国艺术事业欣欣向荣,十分高兴,数次寄画回家乡参加美术展览。他把出版的画册送给国内亲人、画友和学生。鼓励后辈为艺术奋斗不息,报效祖国。1987年,应中国对外文化交流协会邀请,年近80岁高龄的陈文希欣然携其毕生精心作品中、西画百余幅来到北京,举办个人画展。由于陈氏画风既富有中国画深厚传统,又融合中、西艺术韵味,风格新颖,震撼了中国艺坛,每天参观人潮近万,创了该馆展览会的新纪录,这也是陈文希个展最成功的一次。

画展闭幕后,陈文希赴潮汕探亲,回到阔别多年的家乡。这是他移居海外后第一次回乡,也是最后一次回乡。在此次回乡之旅中,陈文希应揭阳青年艺术爱好者要求,在揭阳华侨大厦讲解绘画技巧,并即席挥毫,表达出对家乡思慕之情。看着家乡白宫村面貌一新,他高兴地说:“真好,真不一样了,家乡进步了。”

学无止境,永不自满,是大师陈文希的过人之处,他终生不渝执着于艺术,艺术也造就了他的人生。1991年,陈文希于新加坡离世,为世人留下大量个性鲜明,饱蘸人格情致的书画作品,为中外美术界添写了浓墨重彩的一笔。