●“行走绿廊,感受水城文化”系列报道(73)

揭阳开放大学位置图。阿龙 制图

教学楼。

巷畔大道揭阳开放大学大门,门匾仍为揭阳广播电视大学书法体。阿龙 摄

操场。

上课情景。

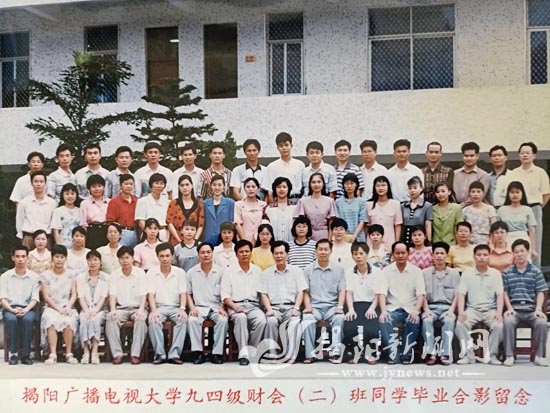

揭阳广播电视大学九四级财会(二)班同学毕业合影。相片除署名外均由揭阳开放大学提供

在榕城区榕华街道进安社区巷畔大道南段,揭阳广播电视大学(现更名为“揭阳开放大学”)已经屹立了38年。这座创办于1983年,占地5.04亩的成人大学,论渊源远不及老而弥荣的名校,论规模够不上一所市级中学。然而,她却是揭阳最早的远程“网校”,曾为挤不上独木桥的千万青年圆了“大学梦”,为揭阳培养高等实用型人才作出过重要的历史性贡献。

2021年初冬,我们“行走绿廊,感受水城文化”采访组走进揭阳开放大学,探访这座成人大学的历史。

创办——跟着改革的步伐

如同所有的新生事物都离不开时代的选择,广播电视大学亦然。20世纪六七十年代,十年高考中止,很多有志青年无缘凭本事进入高校学习。改革开放后,国家特别重视人才的培养和劳动者素质的提高,除了恢复高考,还大力开展各种形式的在职学历教育。随着电视的普及,为适应社会上青年系统学习的需要,国家设立了中央广播电视大学。

尔后,几十所省级广播电视大学如雨后春笋般,陆续在全国各地开设,广东广播电视大学揭阳分校就是在这样的背景下诞生的。

“成立之初,揭阳电大没有校舍,只能暂择定若干单位部门设点开办。直至1985年1月,坐落镇郊巷畔村的校址建成,揭阳电大才开启了集中教学的历史。那时,电大虽然属业余教育,但其统一授课的形式,为大家提供了很好的接受系统高等教育的机会。”据揭阳电大原教务处主任林少文介绍,其时,电大以开展学历补偿教育为主,实行的是典型“宽进严出”的办学政策。主要采用两种方式,一为收转中央广播电视大学的讲授课程;一为应用中央广播电视大学录制之录像带定期播放,并设教师辅导,学生自学。其教材为全国统一,学制均为3年,期满毕业考由中央电大划一命题,密封送各地分校于试场分发,电大用学分制,即按每科积分逐科结业,最后经答辩合格始发给毕业证书,其资历待遇与正规院校同。

而从《揭阳县志(1986~1991)》的描述中,我们也可以了解到,在中国成人教育的“成长期”,揭阳对成人教育方面也非常重视,80年代,揭阳专门成立由分管教育的副县长任主任、多个部门组成的揭阳县成人教育委员会,除了电大,全县还开办有夜校、职工中专、业余高中、各类镇级技术培训班等,成千上万的城乡青年通过这种成人教育方式圆了自己的上学梦。

记载显示,1986~1991年间,揭阳县的成人教育工作呈蓬勃发展之势:1986年,全县初步形成了从幼儿教育、初等教育到成人高等教育全面发展的较为完整的教育体系;1987年,全县20个镇已全面办起成人教育培训中心;1988年,各类成人教育较好地得到巩固和发展;至1990年,全县15~40周岁青壮年脱盲率达98.6%;1991年,成人教育在进一步巩固办好各级成人学校的基础上,重点抓好干部职工培训、农民技术教育和加强社会力量办学的管理,直接为全县城乡经济建设和精神文明建设服务。这其中,揭阳电大立足服务当地社会经济需要培养应用型高等人才,为缓解改革开放初期揭阳人才严重短缺发挥了不可替代的作用。

发展——烙着时代的印记

1991年底,揭阳撤县建市,成人高等学校由市教育局直接管理,归属揭阳市人民政府领导,揭阳电大也迎来了发展的春天。此后,随着学校现代远程教育设施的进一步完善,学校的教育管理水平和办学水平不断提高。

作为与时代共发展的新型高校,电大于不同时期开设的专业也带着社会发展的深深烙印。为主动适应发展方式转变,多年来,学校秉承服务当地社会经济发展,培养实用型人才的宗旨,不断在实践中探索,与时俱进开设专业,办学层次不断扩大。早期,学校着力于开展学历补偿教育,单位委托培训也占重要比例;80年代初期,经济放开,市场活跃,这个时候开设的专业多为经济管理、企业管理之类;到了1984年,社会处于大建设时期,土木建筑、电器、机械、化工类专业受欢迎;来到80年代中后期,市场经济加速发展,社会体制不断完善,法律、金融、财会又开始成为学习潮流;90年代,中国申请加入WTO,对外交流机会增多,英语、文秘又成热门;到了21世纪,随着各行业岗位训练体制完善,社会专业机构出现,各行业委托短训类基本消失,电算化、早教、保险、电子商务等专业陆续开设……而在服务社会需要的同时,揭阳电大也不断加快自身发展,努力打造开放教育特色品牌,逐渐构建了以开放教育为主体,本专科并举,学历教育与非学历教育并重的办学格局。

进入21世纪,伴随着社会跳动的脉搏,电大也不断步入调整发展新阶段。此一时期,随着教学条件的进一步改善,学校依托国家开放大学、广东开放大学强大的教学平台,运用现代化教学手段,辅以适当的面授教学和辅导材料,为广大学子提供更加优质、便捷的教学服务,为揭阳培养了一大批用得上、留得住、干得好的应用型高等人才。据统计,办学38年来,揭阳电大开设专业达20多个,累计培养毕业生2.6万多名,还开办各种各类培训班如英语、法律证书、中级财务、电算化会计、保险代理人数达1.5万多人。

读电大,成了一大批没能进入全日制高校的中青年人的追求,而电大门口那条被称为巷畔大道的路,人们在不识路名的时候,就把它称为电大路,因为电大是这条路的熟知地名!

记忆——留着“电大生”的奋发

电大给许多无法接受高等教育的适龄学习者,特别是广大基层工作者以学习的机会,也给众多“电大生”留下了美好的集体记忆。

“电大虽说是业余大学,教学还是挺正规的,每学期都有教学安排,每门课程都有具体的学习课时、辅导课时。每天,学生们在干完本职工作后,换下油腻、脏遢的工作服,背上书包,赶去学校听课。虽然看的是电视辅导,但这些授课老师结对的都是国内顶尖大学,早期还有著名数学家华罗庚、北京大学的刘锡庆、李培浩等名教授授课。”当年揭阳手表厂的职工张燕多年以后回忆起当时参加电大的学习经历仍兴奋不已。她说,“那时候电大,函授都是经过全国统一考试录取的,毕业考试更难。当时要正规学习3年,还有实习,毕业论文,不亚于现在的大学本科。”

“电大的辉煌时期从80年代一直延续至2000年以前,那个时候的社会风气积极向上,评价一个青年是否上进往往看他是否把课余时间用在学习上。每年招生,学位半天就被预约一空,学生出勤率也几乎达到100%.”林少文在回顾电大发展历程时这样向记者介绍。20世纪80年代中期,电大已经采取了老师授课。老师们来自各个学校,很多课请的是揭阳该领域的名家。那时候学生的年龄层次差距很大,社会职业包括有机关企事业单位的干部及职工,并有部分为高中毕业青年,一些单位为加强骨干人员培养,则采用半脱产学习。抱着“知识就是力量”和“充实自己”的想法,学员们如饥似渴,学习劲头很大,学员中也有些同学年龄偏大,基础稍差,但经过3年的不懈努力和老师辅导,最终也基本都能通过毕业考试、论文答辩,拿到向往已久的大专毕业文凭。其中还有不少人凭借着自己的刻苦努力,倍加珍惜难得的学习机遇和在这里学到的知识,达到了原来达不到的人生高度。

被誉为“缔造中国塑料家居产业的传奇人物”的广东海兴控股有限公司董事长宋旭彬,当年,正是意识到自己知识积累得不够才报名加入电大会计专业学习的。3年的时间,通过在会计专业的刻苦学习,宋旭彬养成了良好的学习习惯,锻炼了较强的分析问题、解决问题的社会能力,并学以致用,把之运用到了经营管理上,使自己创办的小作坊日渐走上规模化发展之路。现在,知识的积累以及政府的支持,使宋旭彬在事业上如鱼得水,业务扩展迅速。深感知识重要的他多年来坚持助教奖学,并牵头创办了“宋氏奖学基金会”奖励和资助品学兼优的学子。在他看来,系统的教育能够培养学习兴趣,锻炼思维能力,而正是当年电大的学习经历,激发了他的学习热情,启发了他的创新精神,让他拥有更多实现梦想的力量。

转型——向着开放发展之路

进入21世纪,随着高校扩招、高校门槛放低,揭阳电大风光不再,作为特定时代的产物,电大转型势在必行。

2019年12月22日,揭阳机构编制委员会发文,同意“揭阳广播电视大学”更名为“揭阳开放大学”。按照新的改革方案,更名后的地方开放大学,将立足本区域发展,为地方全民终身学习提供平台。至此,伴随着几代人的记忆,广播电视大学历史终结,这个“句号”标志着高等教育已经不是稀缺资源。

“进入全民终身教育时代,开放大学作为教育公平的重要体现将大有作为。更名之后,按照新型高校建设的要求,服务于揭阳市学习型社会建设,坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村,为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育,服务全民终身学习将是学校的转型目标。”尽管转型之路仍面临诸多问题,但校长彭淡松对学校未来发展思路清晰、充满信心。他表示,学校将以此为契机,克服困难,坚持开放大学的定位,以终身教育思想为引领,树立开放、灵活、优质、便捷的办学理念,进一步深化改革,挖掘潜力,走开放发展之路。

采访中,我们了解到,为更好地适应国家经济结构调整和社会深刻变革的形势,揭阳开大已率先开启了在社区教育方面的积极尝试。近期来,学校与榕城区榕华街道巷畔社区合作,在巷畔老人活动室无偿为社区中老年居民举办2期“中老年健康保健知识”讲座,满足社区中老年居民的健康保健知识的需求。同时,学校开放图书阅览室,无偿为巷畔社区居民服务,满足巷畔社区居民的学习需求;还无偿开放乒乓球活动室、羽毛球活动室、健身器材活动室,并提供各项运动的技术指导,努力满足巷畔社区居民体育锻炼的需求。

转型发展,需要学校对“开放”与“现代化”有进一步的思考。彭校长表示,未来,他们将紧抓更名转型发展机遇,加快推进学校转型升级。带领全体教职员工充分运用现代信息技术,创新办学形式、组织模式和运行机制,改革教学模式和教学方法,以培养人才为中心,突出人才培养特色和办学特色,坚持“两条腿走路”,把学校建设成为面向区域内全民终身学习的具有独具特色的优质成人教育学习发展平台。并将通过不断提高教学质量,加强教学管理、积极拓宽办学形式,提高办学层次,扩大办学规模以及进一步完善服务体系,改善办学条件,优化育人环境,进一步改善学校基础设施,完善教学资源的配置等方面的努力,来完成从“电大”到“开大”的蜕变。