万里桥。

登岗桥。

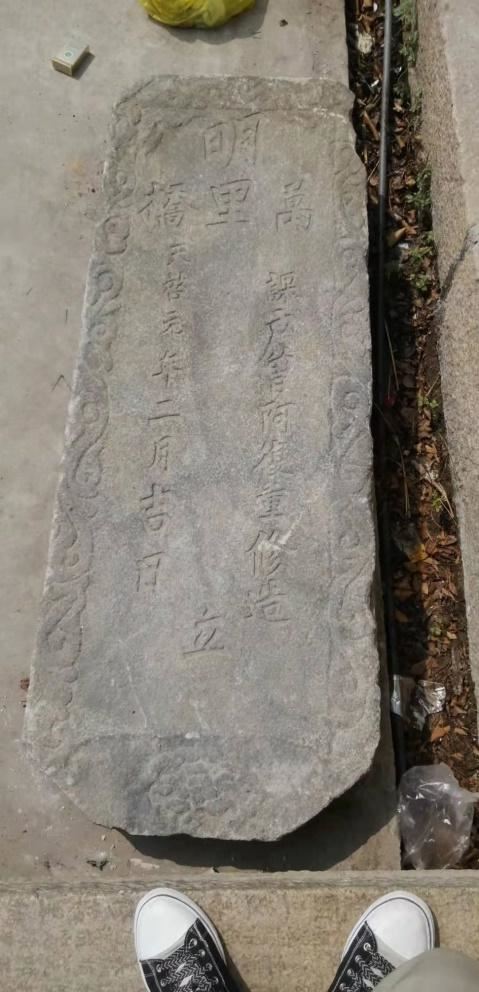

万里桥石碑。

“灯光照万里”是一则潮汕俗语,相传产生于清末的揭阳县,时方耀(1834—1891)任潮州镇总兵,同治九年(1870)受两广总督瑞麟委派,在潮州府清办积案(“清乡”)。同治十三年,主持韩江流域十八都水道疏浚工作。在此期间,揭阳县桃山都东部(今登岗镇登岗村)的中离溪要建桥梁一道,经理者上呈诉求,方总兵批复说:“登岗(桥)大小就参照万里桥吧!”呈报者大喜,回来告知当地士庶说:“方大人已答复,登岗照万里!”因“登岗”在潮汕话中与“灯光”读音相同(“光”潮汕话白读为[geng1],读同“缸”)。于是“登岗照万里”便传开来并讹成了“灯光照万里”,成为一个语带夸饰和双关的潮汕俗语,其演变具有“俗而化雅”的特点。

□谢若秋

俗语“灯光(登岗)照万里”的演变形成经过一定的文学加工,在今登岗镇及周边地区的不少中老年人仍耳熟能详。据相关地方志书记载,旧时登岗桥和万里桥大小并不一样,登岗桥是古代驿道上的官桥,建于明代嘉靖年间而非清代后期,是明代中期揭阳先贤薛侃倡建而非方耀拨款肇创。

万里桥和登岗桥是明清两代驿道上的官桥,前者位于古揭阳县桃山都(今登岗镇浦尾村)和海阳县大和都(今潮安区凤塘镇东陇村)交界处,后者则在古揭阳县桃山都界内(今登岗镇登岗村)。对于万里桥,清康熙《海阳县志》卷一“山川(津梁附)”所载甚简,仅有“……曰万里桥,旧名李浦”相关的不到十字,而其后的清雍正《揭阳县志》卷一“津梁”载上述两桥有:“万里桥,在桃山都海揭分界,去县治四十里,三间,广各二丈五尺,高二丈,宋绍兴八年都民翁元创建。登冈桥,在桃山都,五间,广各二丈五尺,高二丈,嘉靖壬辰行人薛侃率众建。”则比上述《海阳县志》所载详细。宋绍兴八年(1138)后两年(1140)从原海阳县析出永宁、延德、崇义三乡重置揭阳县[宋宣和三年(1121)设,绍兴二年废],可知肇建万里桥的都民翁元当时为海阳县人,加上重置揭阳县后万里桥位于海阳和揭阳两县交界处,故而同时入载康熙《海阳县志》和雍正《揭阳县志》。近年发现明天启元年(1621)一块万里桥“重修造”的石碑,重修者为“课户曾阿复”,曾阿复的身份是“课户”(家中有纳税丁口的民户),与宋代肇建者都民翁元一样都是没有官方背景的富有“民户”。他是海阳县人还是揭阳县人则未考,这则重修信息在上述两旧县志中也未补载。据笔者调查,上述天启年间重修碑刻今存于万里桥东侧潮安区凤塘镇东陇村一祠堂内,或许曾阿复时为海阳县人(万里桥于2021年初再次重修,此项工作由潮安区主持)。

据清乾隆《揭阳县志·津梁》(卷一)所载:“万里桥,在桃山都海揭分界,去县治四十里,三洞,广各二丈五尺,高二丈。宋绍兴八年都民翁元建。”可知明末课户曾阿复“重修造”时并未改变万里桥的形制规模(仍是三洞)。而清光绪《潮州府志》卷十九“津梁”之“海阳县”条中载“万里桥,在大和都,旧名李浦。”与清康熙《海阳县志》所载大致相同。在此府志的“揭阳县”条中则载:“万里桥,距县治五十里桃山都海揭分界,原三洞,广各二丈五尺,高二丈,宋绍兴八年乡民翁元创建。”既然形制上是“原三洞”,说明在光绪年间纂修府志时万里桥经过历代重修,其形制规模至少已在某次重修时已经发生改易,不再是“三洞”。据2021年重修前后的形制,至少在现代,万里桥的规模已是五洞。据此可知,明代嘉靖十一年壬辰(1532年)肇建的登岗桥,其形制规模(五间)比其时的万里桥(清康熙《揭阳县志》仍载为“三间”)还要大。所以,上述俗语故事中参照万里桥一样大小建造登岗桥的传说显然与历史事实不符。

不仅如此,如上所言,倡建登岗桥者并非清末的方耀,而是明代揭阳先贤薛侃(1486~1546)。薛侃,字尚谦,明代揭阳县龙溪都人(今潮州市潮安区沙溪镇)人,明正德十二年(1517)丁丑科进士,嘉靖初年任行人司行人,嘉靖十年(1531)因上疏言建储事,触明帝讳,下狱廷鞫,后削职为民,讲学于桑浦中离山,师从王阳明,传心学于岭南,为岭表大宗,世人称中离先生。倡建登岗桥时,是薛中离从行人司司正削职为民的第二年,先生仍以乡邑民生为念而操劳奔走,实为潮郡贤达!先贤薛中离倡建登冈桥,清雍正《揭阳县志》记其为“行人薛侃”,乾隆《揭阳县志》记为“乡贤薛侃”,光绪《潮州府志》记为“邑宦行人薛侃”,略有不同。为什么会出现这样的差异?这或许与嘉靖四十二年(1563)新置澄海县而将原属揭阳县的龙溪都(辖薛侃家乡薛陇村)划归海阳县这一史实(称“割龙归海”)有关。因为自嘉靖四十二年以后,先贤薛侃的家乡薛陇就改属海阳县,或许雍正《揭阳县志》纂修者有所顾虑,故提及登岗桥倡建者时只言及薛侃曾任职务而不言示其籍贯,而上述的后两志则各有标示:一说“乡贤”,一说“邑宦”,说明了薛侃历史上曾经是揭阳县的先贤,这是尊重历史事实的描述。潮汕地区文史界有人认为当今揭阳市把与薛侃同时代的明代先贤翁万达(1498~1552)列为揭阳历史人物已不合时宜,这是一种将揭阳历史割裂的虚无行为,先贤薛侃和翁万达生活于嘉靖四十二年揭阳县割析龙溪都、鮀浦都(翁万达家乡所在,今属汕头市金平区)之前,是揭阳无可争辩的历史名人,他市人士怎么说我们可以不管,而揭阳人自己如果不敢承认和肯定这一历史事实则是缺乏文化自信的表现。试想,如果将这两位具有显赫文治武功的先贤从明代中期揭阳的“历史时空”中剔除隐去,那么明代揭阳的人文历史星空必黯然失色。

历史不能随意篡改,文学则可以用心加工。从“登岗鐫(谈)到万里”,虽未离题万里,但当打住再言归正传。俗语故事具有文学性,其中的人物情节可以“割裂”,可以巧用谐音,可以张冠李戴(以方耀代替薛侃),甚至可以虚构,这样的加工改编可以增强其艺术性和感染力,但历史则要去伪存真,还以“素颜”,杜绝粉饰,展现接近更真实的原生态。

(编辑:悦声)