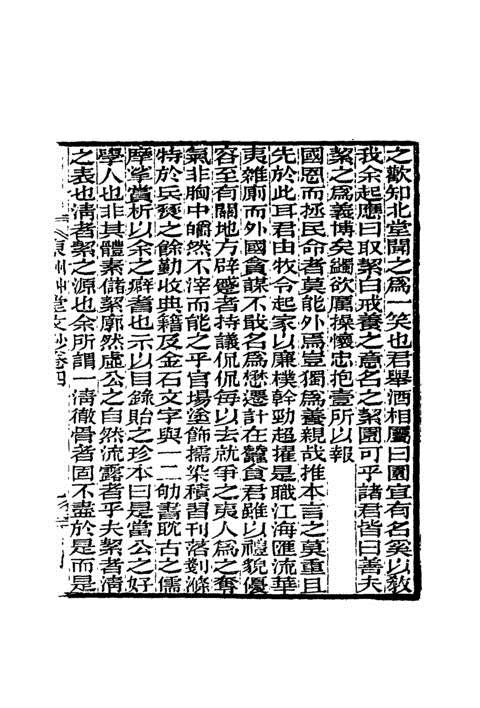

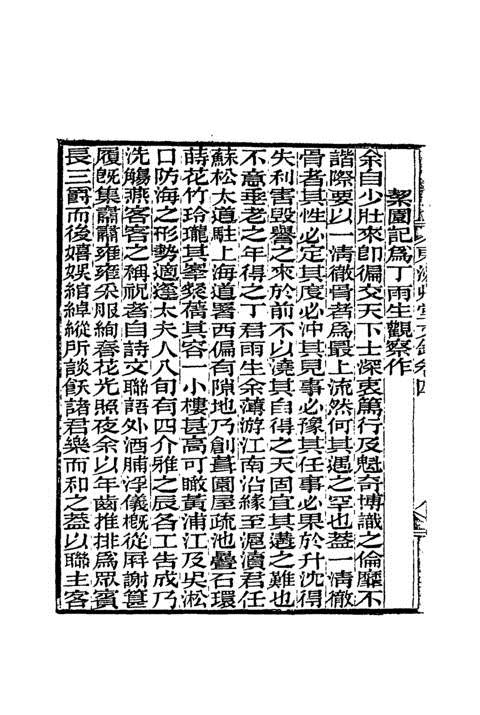

何绍基清光绪刻本《东洲草堂文钞》卷四中《絜园记》书影。

榕城区博物馆复制的百兰山馆题匾。

世传清代大书法家何绍基,曾于清末亲临揭阳,为其好友丁日昌的藏书楼“百兰山馆”及丁家花园“絜园”题匾。偶见报章或网络上登载某些文史工作者的文章,也煞有介事地秉持此说。笔者以为此说大谬,大有辨正之必要。

何绍基确实为丁日昌题过“百兰山馆”和“絜园”匾额,但地点不是在揭阳,而是在上海丁氏履任苏松太兵备道时的道署,时间为清“同治四年乙丑立夏先五日”。其依据为何氏所撰之《絜园记为丁雨生观察作》(见何绍基清光绪刻本《东洲草堂文钞》卷四)。

上海受邀赴宴为丁氏道署园林别斋题匾

据何晶所著《何绍基年谱》载,何绍基于家乡湖南主长沙城南书院讲席期间,于“清同治四年(1865年)初春至苏州,过沧浪亭可园,晤李鸿章。与李笙渔由苏州至上海,复至吴门,居‘抢罍室’。两次坐轮船出吴淞口观海。立夏前五日,为丁日昌作《絜园记》”。

阅何氏《絜园记》可知,此年四月立夏前五日,恰逢丁日昌之母黄氏太夫人八十四岁生日,又逢道署西偏丁日昌营造的一处园林小筑落成,双喜临门为表庆贺,丁氏于道署宴请宾客,延请应邀赴宴的何绍基为其所营建园林命名。何绍基即“取絜白戒养之意”(絜,古同洁),用“絜园”两字名之,宾客诸君皆大表赞同。于是何绍基“为榜其园”(以“絜园”两字为园林题榜)。旋又为园中别斋题“百兰山馆”四字,原因如《絜园记》结尾所说:丁氏“馨膳之暇,雅好萟兰,露叶风葩,多至百馀本,亦其志絜行芳之微尚也夫。”这篇《絜园记》,明明白白记载着何绍基题写“百兰山馆”和“絜园”匾额的时间、地点和因由。

相关史料没有何绍基来过揭阳的记载

何绍基来过揭阳吗?查阅何晶所撰的《何绍基年谱》、何华中所撰的《何绍基年谱》以及湖南省博物馆的《何绍基年表》,根本找不到何绍基来过揭阳的记载。

南京艺术学院研究生钱松撰著的博士学位论文《何绍基年谱长编及书法研究》上编《何绍基年谱长编》(见南京艺术学院2008年博士论文),其行文记何绍基生平事细化至某年某月某某日,该谱也根本找不到何绍基来过揭阳的片言只语。

有意思的是,该谱写到同治九年庚午年,即1870年,何绍基72岁,此年受曾国藩和江苏巡抚丁日昌延请,主苏州、扬州书局,为校刊大字《十三经注疏》时,加了如下一段按语:“香港《书谱》杂志曾转载《华侨日报》之《何绍基在揭阳》一文,谓‘清代同治九年秋,大书法家、诗人何绍基,于晚年赋闲时,应同僚好友丁日昌之邀,涉江度岭,风尘仆仆来到潮州府揭阳县。他于客居揭阳时,会文唱和,健笔挥洒,留下了不少珍贵遗迹。’且谓‘何绍基与丁日昌昔年曾在曾国藩门下共席数载,后又同朝共事。’此年何绍基未曾往揭阳,也从未入曾国藩幕,更未与丁日昌同朝共事,上文显为无稽之谈。”(按语见论文第237页)

笔者不知《何绍基在揭阳》一文作者究为何人,也不知其持论所据何来,读《何绍基年谱长编》至此,不禁惊愕《何绍基在揭阳》一文的作者居然有如此胆量胡编乱造杜撰历史,顿觉啼笑皆非,慨叹其学风之不负责任及浮躁沦落!

有人说,何绍基是丁日昌晚年辞官回揭阳养病时来揭阳的,题“百兰山馆”和“絜园”也即在此时。此一说法也毫无依据。

丁日昌于光绪元年(1875)秋,在沈葆桢的推荐下,出任福建船政大臣,兼署福建巡抚。光绪二年(1876)三月,专任福建巡抚。有关史料载,丁氏晚年于福建巡抚任上辞官病退回家休养,时为清光绪三年(1877)七月。而先此四年,何绍基则已于清同治十二年(1873)七月间七十五岁时在苏州省寓病逝,他一生既无缘前来揭阳,更不可能于此再为榕城藏书楼“百兰山馆”和丁家花园“絜园”题匾了。当年揭阳榕城丁氏藏书楼和丁家花园,仍沿用上海“百兰山馆”和“絜园”旧名,可以想见丁日昌对这两个名字的赏识和对老友何绍基的深切怀念。

据笔者所知,丰顺县博物馆藏有何绍基所题“百兰山馆”木匾一块。据该馆称,此系榕城丁日昌藏书楼百兰山馆原有匾额,原来藏于民间,1986年秋由收藏者捐赠给该馆。木匾为隶书阴刻,匾长151、宽53厘米,每字大20厘米,落款为:雨生仁兄属题,弟何绍基。又据笔者所知,揭阳市丁日昌纪念馆曾据此匾复制一块,近日榕城区博物馆又据此再复制一块。

丰顺县博物馆所藏此木匾,若果为清末挂于榕城丁氏藏书楼之原匾,此匾究竟系当年丁日昌在上海之原物,还是丁氏回揭养疴时重新刻制,史已无可考证,然其字系何绍基手迹则毋庸置疑。而当年“絜园”匾额也随榕城丁家花园的消失早已荡然无存。再去考究丰顺县博物馆所藏“百兰山馆”木匾为何时之物、寻找“絜园”匾额的下落,已不可能也再无必要,但鉴于何绍基来揭阳题写“百兰山馆”和“絜园”两匾之事纯属子虚乌有,否定此说,以正视听,不让谬种流传,则是为史者理所当然应该做的一件事。

(编辑:悦声)